Sandro Zerafa : mille facettes

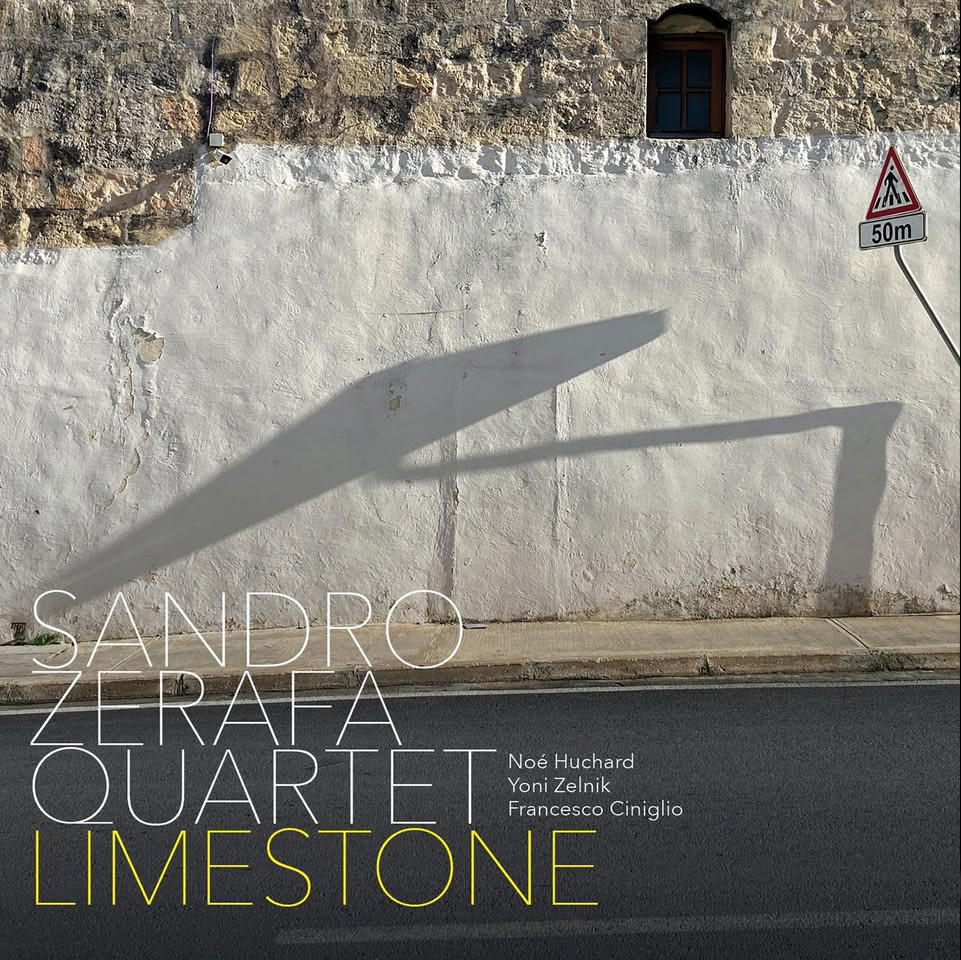

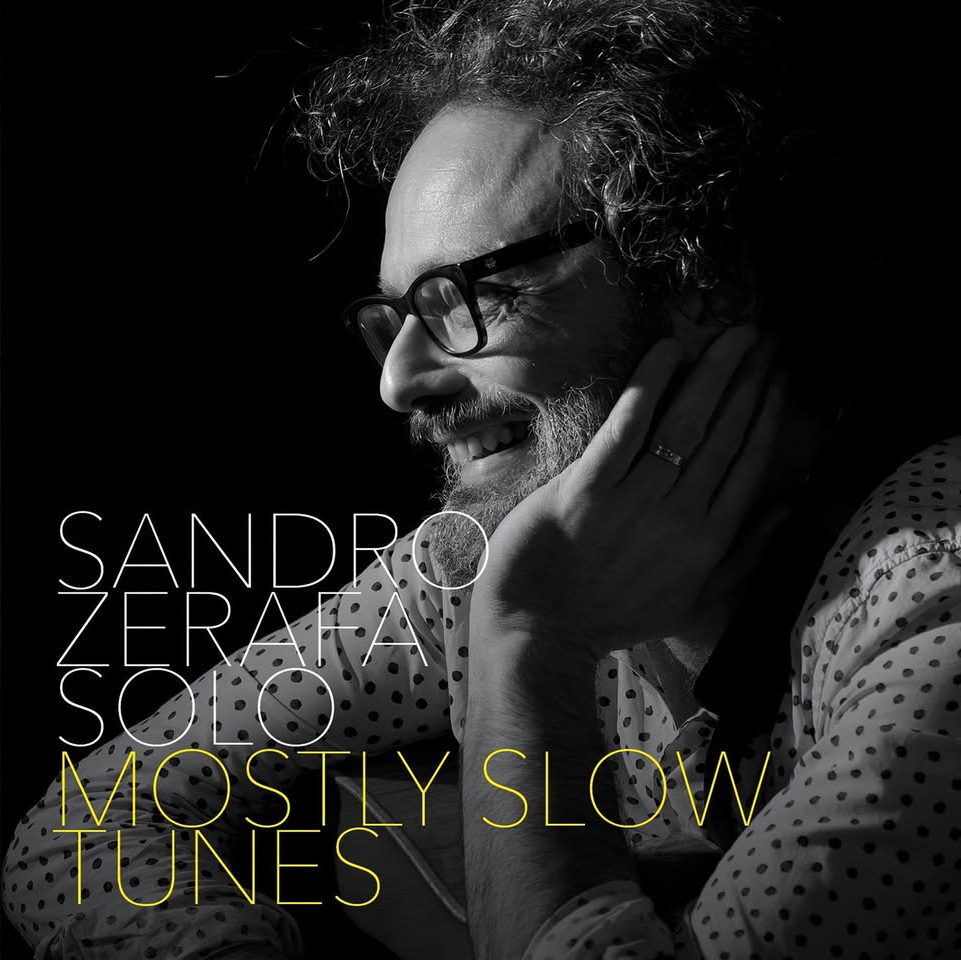

Installé à Paris depuis près de 25 ans, le guitariste maltais Sandro Zerafa poursuit un parcours singulier entre lyrisme méditerranéen et modernité jazz. Son récent double album, « Limestone » (en quartette) et « Mostly Slow Tunes » (en solo), révèle autant son sens du collectif que son goût pour l’intime. Il est aussi Directeur artistique du Malta Jazz Festival, c’est là que nous l’avons rencontré.

Comment le jazz est-il arrivé ici, à Malte ? Y a-t-il une scène importante qui s’y est développée ? Et toi, comment es-tu arrivé au jazz ?

Sandro Zerafa : Personnellement, c’est grâce au festival que j’ai entendu du jazz. C’était lors de la deuxième édition, en 1992. A l’époque, je ne m’y intéressais pas vraiment. J’avais 16 ans et cela m’a complètement séduit. Le créateur du festival, Charles Gatt, était une figure assez importante à ce moment-là. Il n’y avait pas une scène jazz à Malte. Pendant la guerre et juste après, le jazz était présent à La Valette, dans la petite rue de Strait Street. Il y avait tous les soldats anglais et américains qui passaient là. Mais quand j’ai grandi, il n’y avait plus rien. Il n’y avait pas beaucoup d’endroits pour faire de la musique en général. Charles Gatt, qui était batteur, faisait du jazz tous les jeudis dans un lieu qui s’appelait BJ’s. Puis il a créé le festival. Je me souviens aussi qu’à ce moment-là mon frère avait ramené à la maison un vinyle de Pat Metheny, « Bright Size Life ».

Tu jouais déjà de la guitare ?

S.Z. : Oui, je jouais de la guitare classique. Mais avec des amis, on faisait aussi du rock. Comme tout le monde. J’ai ensuite commencé à jouer de manière professionnelle, enfin, à jouer dans des petits lieux, pas des vrais clubs, plutôt des restos, on faisait de la musique de fond. C’était beaucoup moins touristique à l’époque. Beaucoup, beaucoup moins qu’aujourd’hui. J’avais 18 ou 19 ans. Ensuite, j’ai quitté Malte.

« Il fallait que je me barre de Malte. »

Et tu es parti directement à Paris ?

S.Z. : J’ai suivi ma compagne de l’époque, à Lyon. Si tu as envie de faire des progrès et d’évoluer en tant que musicien, tu es obligé de partir. Malte, c’est extrêmement petit. J’étais conscient de cela. J’avais un tout petit niveau et je voulais évoluer, grandir, m’améliorer. Il fallait que je me barre de Malte.

A Lyon, tu étais au conservatoire ?

S.Z. : En fait, ma compagne de l’époque avait gagné un concours et avait reçu une bourse pour faire des études au conservatoire de Lyon. J’ai intégré les classes de Jean-Louis Almosnino et de Mario Stantchev. A Lyon, j’ai rencontré des musiciens qui m’ont beaucoup inspiré et avec qui je continue à travailler… comme David Prez par exemple.

Tu as sorti quelques albums et puis tu t’es occupé du Festival à Malte.

S.Z. : Oui, en 2006, les autorités et le ministère avaient décidé que le festival n’allait pas bien. Dans le sens où il n’était pas rentable. Ils avaient décidé de confier la programmation à une boîte qui ne connaissait pas vraiment le jazz pour une période de 3 ans. Durant cette période, tout ce que Charles avait construit s’est écroulé. Le festival a perdu son âme. Au bout de cette période, le ministère a décidé de reprendre le festival et à ce moment-là ils m’ont proposé de devenir le nouveau Directeur artistique.

Que Charles Gatt avait su insuffler. Qui était-il, au fait ?

S.Z. : C’était un batteur et un artiste-peintre aussi. Pour moi, c’était un mentor. Il est né à Malte et est allé étudier à Berklee. Il n’est pas resté très longtemps aux États-Unis. Il a aussi dirigé la Johann Strauss School of Music et fondé le festival en 1991. Il a tout fait tout seul. À l’époque, le festival n’avait pas les moyens d’aujourd’hui. En termes de logistique et de backline, c’était compliqué. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus simple et j’ai la chance de travailler avec une équipe extrêmement efficace.

Tu as repris la programmation en 2009.

S.Z. : Oui, j’ai gardé les mêmes formats. C’était trois jours là-bas, près du port. Mais je voulais créer quelque chose autour de ces trois jours et stimuler aussi la scène locale. Du coup, j’ai instauré des masterclass, des concours et le festival a investi la ville. J’ai créé des échanges avec des écoles à l’étranger. L’idée n’était donc pas de faire simplement des concerts, mais aussi de stimuler la scène locale, de créer un public pour cette musique. J’en vois quand même les fruits, parce qu’il y a une jeune génération qui a émergé. Il y en a plein qui vont partir ou qui sont déjà partis, évidemment. Ils sont à New York, au Danemark, à Amsterdam, en Ecosse. C’est grâce au festival.

Et il y a même des clubs maintenant.

S.Z. : Oui, il y a le Offbeat et récemment le Storeroom qui s’est ouvert.

« C’est difficile de trouver un équilibre. D’attirer un public large et en même temps de conserver une certaine intégrité artistique. »

Ce qui me frappe ici, et je trouve ça franchement très bien, c’est que ça reste jazz. Il n’y a pas l’envie d’aller chercher trop loin en dehors de cette périphérie.

S.Z. : C’est difficile de trouver un équilibre, d’attirer un public large et un même temps conserver une certaine intégrité artistique. Contrairement à il y a 35 ans, quand le festival a débuté, il y a, aujourd’hui, énormément d’événements à Malte, surtout en été. Les gens sont très sollicités et nous avons beaucoup de concurrence. Pour la grande scène, j’ai gardé une formule qui marche plutôt bien avec un groupe souvent issu du jazz New-Yorkais suivi d’un groupe qui est plutôt grand public, sans tomber dans l’excès…Je suis convaincu que, pour faire la programmation d’un festival de jazz, il faut être, soit un musicien de jazz, soit quelqu’un de vraiment passionné qui connaît vraiment très bien cette musique. C’est souvent le problème que je vois dans beaucoup de festivals. Ils sont dirigés par des personnes qui ne connaissent pas bien les racines de cette musique.

Sandro Zerafa © DR

Du point de vue enseignement de la musique et du jazz en particulier, ça se passe comment ici ?

S.Z. : C’est très limité. Mais les écoles de musique, finalement, ce n’est pas de ce qui est le plus important pour l’éducation d’un jazzman. Pour grandir en tant que musicien de jazz, il faut jouer avec d’autres musiciens. Il faut se faire botter le cul. Il faut côtoyer des grands musiciens. Depuis que j’ai instauré les jam sessions au festival, on voit les petits jeunes Maltais qui se retrouvent à faire le bœuf avec certains musiciens invités au festival. On n’avait jamais vu ça ici avant. Mais malheureusement ça n’arrive qu’une fois pendant toute l’année.

Toi, tu as décidé de partir. C’était vers 2000 ?

S.Z. : Oui, après Lyon, je suis arrivé à Paris vers 2000 ou un peu plus tard. J’ai enregistré mon premier disque en 2006. C’était avec David Prez, Olivier Zanot, Yoni Zelnik et David Georgelet.

Et tu as eu plusieurs formations différentes.

S.Z. : Oui, c’était chaque fois des formations différentes. J’ai fait des albums avec Laurent Coq, Fred Pasqua, Karl Jannuska, Yonathan Avishai, Lukmil Perez. Et puis, je travaillais beaucoup en tant que sideman à Paris. Je continue à le faire, d’ailleurs.

Il y avait aussi le collectif Paris Jazz Underground.

S.Z. : Avec Romain Pillon, David Prez, Karl Jannuska, en effet. Parallèlement à cela, j’enseignais aussi.

« J’ai traversé une période un peu cynique où je ne voyais plus l’utilité de sortir des albums. »

Pourquoi avoir sorti directement le solo et le quartette en même temps ?

S.Z. : J’avais d’abord enregistré l’album un quartette, « Limestone » avec Noé Huchard, Francesco Ciniglio et Yoni Zelnik. J’ai traversé une période un peu cynique où je ne voyais plus l’utilité de sortir des albums. Je me posais des questions. Avec le budget que ça représente, c’était presque indécent de sortir un album. Avec tout ce qui se passe dans le monde, dépenser tout cet argent ne me semblait pas normal. Même si j’avais l’argent pour le faire. C’était aussi une question à propos de la manière actuelle d’écouter la musique. Avant, quand un artiste sortait un album, c’était un événement. Aujourd’hui, nous sommes saturés. Nous sommes blasés. Les réseaux sociaux ont aussi changé beaucoup de paramètres. On est toujours là, à douter de soi-même, à se comparer aux autres, à passer du temps à bosser sur sa visibilité plutôt que de bosser son instrument. Bref, c’était vraiment une période où je ne voulais plus sortir des albums. Et puis il y a eu le projet d’un enregistrement en guitare solo. Pendant le confinement, comme beaucoup de musiciens, j’avais commencé à faire des petits clips où j’ai posté des arrangements des standards souvent peu connus en solo. Les réactions des gens étaient très positives, ce qui m’avait surpris. L’idée de faire un album solo se concrétisait, malgré la période de doute et de remise en question. Comme l’autre album, en quartette, non publié mais déjà mastérisé, existait, j’ai décidé de les sortir tous les deux ensemble. Il n’y avait pas vraiment de stratégie commerciale, comme tu le vois. Finalement l’utilité de sortir un album, je pense, c’est de laisser un témoignage. C’est beau quand même, c’est un objet, un jalon. Et ça reste, pour moi, une démarche artistique plutôt qu’une démarche commerciale.

En même temps, c’est bien parce que cela apporte quelque chose de différent, cela présente deux facettes de ton travail.

S.Z. : Le quartet avait été enregistré trois ans auparavant. En solo, il y a eu pas mal d’arrangements et aussi de l’impro. J’ai pas mal réfléchi à ça et je l’ai beaucoup préparé, car c’est un exercice difficile la guitare solo. On n’a pas la même palette harmonique et dynamique qu’ avec un piano. Quand je joue, je m’inspire un peu des autres, je m’inspire des gens avec qui je joue. En solo, c’est une feuille blanche. Tu es tout seul, un peu à poil et tu dois créer quelque chose à partir de rien.

Comment as-tu choisi les morceaux ?

S.Z. : J’adore les chansons, j’adore les standards et j’adore la musique brésilienne. J’ai choisi des chansons qui m’ont marqué, qui m’ont accompagné et qui m’ont inspiré durant ma carrière. Il y a du Monk, du Milton Nascimento, du Burt Bacharach, du Sinatra et aussi une chanson napolitaine….

Tu l’as enregistré en combien de temps ?

S.Z. : Presque une journée. C’était un petit studio et je me suis assez bien pris la tête sur le placement de micros, parce que je voulais trouver un équilibre entre le son acoustique et le son électrique de cette nouvelle guitare que je me suis fait faire par le luthier Frans Elferink il y a deux ans. J’apprends encore à la faire sonner. Le bois est jeune, ça prend un peu de temps mais je suis assez content du résultat. Il y a un beau mix de son pour sentir les deux points, les deux sources. Et j’ai appelé ça « Mostly Slow Tunes ».

« Milton Nascimento a vraiment influencé toute une génération de musiciens. Et malheureusement, il n’est pas souvent cité. »

Avec le quartette tu jouais avec une autre guitare alors ?

S.Z. : Oui, c’est ma Gibson Howard Roberts de 1976 qui m’a accompagné durant une dizaine d’années. Concernant mes compos… une bonne partie d’entre elles est très inspirée de la musique brésilienne. Même si cela ne se ressent peut-être pas trop. J’ai beaucoup écouté Milton Nascimento. Je suis très attaché à cette école-là. C’est vraiment une couleur particulière, harmoniquement très sophistiquée, très solaire et je pense que ça a vraiment beaucoup influencé le jazz. L’un de mes albums préférés est « Native Dancer » de Wayne Shorter. Milton Nascimento a vraiment influencé toute une génération de musiciens et malheureusement, il n’est pas assez souvent cité. Si tu écoutes les premiers groupe de Pat Metheny, on sent vraiment l’influence de Nascimento, c’est énorme.

Tu vas jouer beaucoup, en solo ou avec le quartette, maintenant que l’album est sorti ?

S.Z. : On a quelques concerts prévus. On a déjà fait, pour la sortie, une résidence au 38Riv à Paris. C’était intéressant parce que j’ai joué avec 4 groupes différents et il y avait 2 groupes qui étaient complètement inédits. Il y avait notamment le groupe avec Richard Sears et Jesus Vega avec qui j’ai fait la jam ici au festival. Avec Gilles Naturel aussi. Il y avait un groupe avec Laurent Coq, Matteo Bortone et Lukmil Pérez. On a d’autres concerts à Paris, à Lyon, à Valenciennes, à Strasbourg…

Tu organises tout ça seul. Les enregistrements, les tournées, le festival. C’est du boulot.

S.Z. : Oui, c’est la vie de musicien. Peu ont la chance, aujourd’hui, d’avoir un agent.

Tu fais tout cela à partir de Paris ?

S.Z. : Oui, j’habite depuis deux ans dans la proche banlieue, mais je vis à Paris depuis 25 ans.

J’espère que tu auras l’occasion de venir en Belgique, c’est tout proche.

S.Z. : Chaque fois que j’ai joué à Bruxelles, ce n’était jamais avec mes projets. C’était toujours en sideman. C’était avec Armando Luongo, Dmitry Baevsky ou, au début, avec Matthieu Marthouret avec qui on venait souvent Belgique.

Sandro Zerafa

Sandro Zerafa Sandro Zerafa

Sandro Zerafa