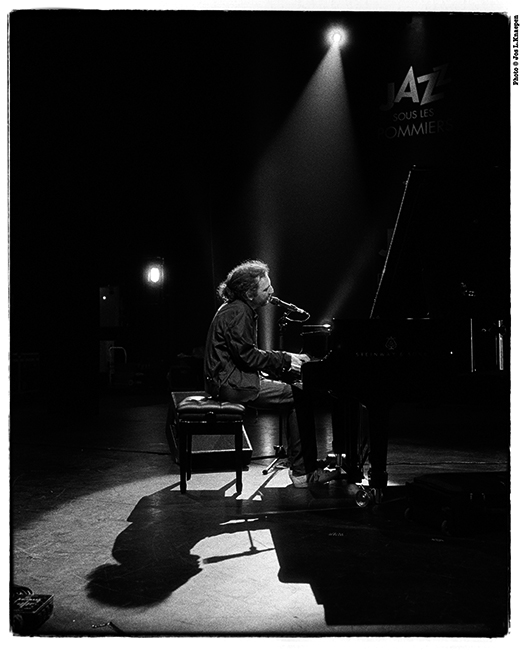

Stefano Bollani, côté cour, côté jardin.

Rencontre avec Stefano Bollani, en compagnie de Mathilde Renault.

Propos recueillis par Galaad Wilgos / Photos de Jos Knaepen (Jazzphotograpy)

Mathilde Renault (pianiste et compositrice belge) :

Quelle bonne idée de revenir jouer un concert en solo à Flagey. Quand était la dernière fois où tu as joué à Flagey ?

Stefano Bollani : Il y a quatre, cinq ans avec mon trio ici, et huit ans en solo.

M.R. : Que vas-tu jouer ce soir ? Ton dernier cédé ?

Je vais jouer du piano (rires). Mais non, je ne jouerai pas mon dernier cédé, qui est un hommage à Frank Zappa, et un live enregistré avec un groupe. Cette fois-ci, c’est un enregistrement acoustique, ce qui veut dire que je n’ai pas une liste : je décide de ce que je vais jouer sur scène. C’est vraiment relaxant car je ne dois pas décider de la direction que je devrai prendre, ce qui veut dire que je peux choisir la direction avec le piano, moi-même et le public, et je ne dois pas en parler à qui que ce soit d’autre.

M.R. : La dernière fois que je t’ai vu – en fait chaque fois que je t’ai vu – tu avais l’habitude de faire cette performance très chouette à la fin de ton concert : tu demandais au public « quelle chanson voulez-vous entendre ? » et puis tu faisais un medley de toutes les chansons. Tu fais toujours cela ?

Oui, et c’est toujours mon moment préféré : c’est le moment le plus relaxant dans une nuit déjà cool à la base, car je ne suis finalement plus obligé de décider quelle chanson je voudrais jouer – dans ces cas-là, tu te dis parfois que tu n’aimes finalement pas la chanson et tu penses « wow, c’était juste moi qui décidais, j’aurais mieux fait de réfléchir avant, au lieu de jouer cette putain de chanson ». Mais dans ce cas-ci, c’est le public qui choisit, et c’est parfait. Je n’ai aucune responsabilité. J’essaie juste de jouer de mon mieux ce qu’ils ont demandé.

Galaad Wilgos : Tu aimes jouer une nouvelle chanson chaque soir ?

Oui, c’est ce que j’adore faire quand je suis seul, j’adore jouer des chansons différentes chaque soir. Mais après j’ai évidemment des chansons que j’aime beaucoup, et donc je les joue chaque soir d’une manière différente – et puis il y a des chansons que je joue depuis des années.

G.W. : Es-tu le genre de musicien qui n’aime pas répondre à la demande du public ? Préfères-tu le surprendre ?

En fait je m’en fiche, du moins je ne pense pas que cela m’importe. Car la chose la plus importante pour moi est de ne pas m’ennuyer.

G.W. : Donc tu joues pour toi ?

Oui je joue pour toi – je joue pour moi pardon – GW : Joli lapsus ! – Oui docteur Freud ! (Rires)

M.R. : Oui c’est la chose la plus importante car si tu es content de toi le public va l’être aussi, car il va le sentir.

Oui et c’est la chose la plus importante, car lorsque le public est content et que tu ne l’es pas, alors pour moi cela n’a pas été une bonne soirée. Je ne le dis à personne après ma performance évidemment, en particulier au promoteur ou au public, mais je me dis « je n’ai pas aimé ce que je viens de faire, même s’ils applaudissaient ». Et c’est peut-être quelque chose qu’aucun artiste ne veut voir arriver, car si le public applaudit et que tu n’es pas content de ce que tu viens de faire, tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas compris en fait.

G.W. : J’ai remarqué que tu n’étais pas vraiment très « moderne ». Dans une autre interview, tu dis ainsi que tu préfères la vieille musique, et un de tes anciens albums est par ailleurs un hommage à Raymond Queneau. Est-ce que tu trouves que les créations modernes ne sont plus pertinentes, et est-ce que tu te considères « vieux jeu » ?

Je ne pense pas que je suis vieux jeu. Je pourrais l’être, mais je m’en ficherais. Mais en réalité j’aime beaucoup de musiques modernes et de la musique qui se déroule en ce moment même. Mais en ce qui concerne la pratique du piano, je suis bien évidemment intéressé par le fait de jouer et pratiquer des choses du passé.

M.R. : Quel est ton compositeur préféré en musique classique alors ?

Si je devais en choisir deux je dirais Ravel, Prokofiev, ou Stravinski. Mais j’ai envie de dire que je ne suis pas intéressé par le fait de pratiquer ou d’étudier quelque chose qui vient de sortir, car je suis intéressé par les racines, et si je sais que tous les pianistes aujourd’hui ont quelque chose d’intéressant à nous apporter, tout, la technique, vient de la racine, du piano piano, du piano be bop et des grands pianistes des années 50, car nous avons besoins de la grammaire, nous avons besoin de la grammaire musicale. C’est tout. Et alors, si tu connais ces racines, tu peux jouer ce que tu veux et aller dans d’autres directions. J’essaie toujours d’aller dans d’autres directions. Certaines sont modernes, d’autres à l’ancienne, mais le plus important est d’avoir des racines avec lesquelles on puisse jouer.

G.W. : Donc tu ne pense pas que la scène musicale contemporaine s’est dégradée par rapport au passé ?

Nan, nan. Car ils disaient la même chose il y a déjà un siècle.

G.W. : « C’était mieux avant. »

Oui, c’est toujours mieux avant. En réalité, c’était vraiment mieux avant, mais sans doute il y a 25000 ans. Car maintenant on vit dans des sociétés absurdes, et tout est bizarre, alors qu’en ce temps la musique était probablement joyeuse et jouée par tout le monde, à l’extérieur, etc. Mais maintenant on a cette idée de jouer en face d’un public, avec le public silencieux qui applaudit, et je joue et tu applaudis, je suis le musicien et tu es celui qui écoute. C’est dommage, c’est vraiment dommage. C’était mieux quand tout le monde jouait. On essaie parfois de le faire aujourd’hui, mais on pense désormais qu’être musicien est une profession, et du reste le public a le même rapport aussi : faire partie du public est en quelque sorte une profession aussi.

M.R. : Je pense que tu as un son très beau et très reconnaissable. Est-ce qu’il y a eu un moment où tu as vraiment senti que tu avais trouvé ce son ? Et où as-tu trouvé cette inspiration ?

Ce n’est pas une question facile !

G.W. : On ne pose pas de questions faciles nous ! (Rires)

Et je ne donnerai pas de réponses faciles. Mais je peux répondre à la première question. Car je me rappelle d’une période particulière, peut-être il y a 15 ans, où j’étais concentré sur le son. Mais je ne suis pas capable de dire d’où il vient et pourquoi à ce moment particulier là. Mais dans tous les cas cela vient de la musique classique. J’imagine que pendant un certain temps ce sujet ne m’importait pas vraiment, le son, et puis je m’en fichais aussi un peu de la musique classique. Quand j’ai dû la pratiquer à nouveau, quand j’ai dû la jouer, de Poulenc à Gerschwin avec un orchestre, mais aussi pour moi lorsque j’ai recommencé à m’exercer sur du Chopin moderne et un peu de Ravel, même si je n’ai jamais joué les deux compositeurs en live, en m’entraînant de mon côté j’ai découvert que j’adorais chercher le son correct pour la musique que j’étais en train de jouer. C’était un processus naturel. J’essaie de me « psychanalyser » et je me suis probablement dit à un moment « OK je peux faire ce son avec n’importe quel genre de musique ». Mais à la base je ne joue pas comme cela, avec le son classique, car tu sais quand j’ai commencé à pratiquer et à étudier j’ai commencé avec la musique classique, puis je suis tombé amoureux du jazz quelques années après, et j’avais alors deux professeurs différents. Je pensais donc que j’étais quelqu’un de différent selon la musique. La conséquence était que le son était différent, l’attitude était différente, la position au piano était différente. Et après un certain temps, enfin ! Je suis devenu « un ».

M.R.: Arrives-tu à te rappeler du moment où tu écris tes chansons, tes compositions ? Ou est-ce que tu subis une espèce de « black out » durant le processus ?

Pour certaines d’entre elles je m’en souviens, mais d’habitude je ne me rappelle de rien.

M.R. : D’où tires-tu ton inspiration ?

Il y a plusieurs choses. Par exemple, pour l’une des compositions que j’ai écrites pour le groupe The Visionnary, j’ai, à l’instar de ce que faisaient Lee Konitz et les autres des années 50, pris la structure d’une autre chanson et j’ai écrit une nouvelle mélodie sur cette structure. J’ai ainsi pris une chanson italienne des 50’s « Arrivederchi », je l’ai ré-harmonisé avec de nouveaux accords, puis j’ai enlevé la mélodie, et donc à la fin tu ne pouvais plus savoir que c’était “Arrivederchi”. Même moi je n’aurais pas pu le savoir ! Mais d’habitude je ne me souviens pas de tout ça – d’ailleurs je ne parle de cette chanson que parce ce que, pour une fois, je m’en souviens. En général, c’est un accord, une idée de mélodie. Parfois je les chante. Mais la plupart du temps ce sont des accords que j’ai trouvés quelque part, ou ils me sont venus spontanément. Vous savez, je ne suis pas un compositeur professionnel, je ne me lève pas le matin pour écrire pendant deux heures, je ne fais pas ce genre de choses. Parfois j’écris quelque chose et puis je n’écris plus rien pendant quatre mois. Je suis un compositeur paresseux.

G.W. : Pour former ce son si particulier, qu’as-tu fait pour t’entrainer ? Avais-tu des musiciens que tu tentais d’imiter ?

Non, je n’ai jamais vraiment cherché à imiter quelqu’un, je ne faisais que les citer. Parfois je dois avoir le même son qu’un tel ou un tel, mais je le fais exprès, car c’est un moment musical où j’ai besoin de prendre le style de quelqu’un comme un symbole – et puis c’est de l’humour, c’est moi qui « joue » ce gars, comme un acteur qui prend la voix de quelqu’un d’autre. Mais je ne pense plus à « produire mon propre son », je joue et puis cela se fait. Et c’est le meilleur moment que tu peux avoir lorsque tu joues : c’est le moment où tu oublies tes pianistes préférés, et ton pianiste préféré qui peut être toi-même. Quand tu es capable de t’oublier, quand tu ne cherches plus à être « toi-même » tout le temps, à être « original », tu commences enfin à respirer et c’est fantastique.

M.R : Tu as par ailleurs une qualité rare : tu arrives à incorporer de l’humour dans ta musique. Tu es peut-être le seul à le faire, sans devenir kitsch.

En fait, je pense que j’ai cherché pendant longtemps à cacher ce côté humoristique, et donc cela a été facile de le faire revenir, car j’avais de l’humour quand j’étais petit, mais je ne devais pas le montrer à cause des professeurs du côté de la « musique classique » – et puis de nombreux musiciens de jazz sont très sérieux quand ils jouent. Pas sérieux dans la vraie vie, mais en live, car ils sont timides et donc c’est une manière de cacher cette timidité.

G.W. : Et tu ne penses pas que c’est aussi lié au public, à l’atmosphère, au contexte ? Est-ce que jouer devant un public sérieux, assis et silencieux freine ce côté plus jovial et festif ? Regrettes-tu le temps où le public pouvait par exemple danser sur le jazz ?

Non car je joue quotidiennement, et je ne suis pas un nostalgique de l’ancien temps comme tu as dû le comprendre. J’adore m’imaginer dans l’ancien temps mais je joue aujourd’hui, et je n’ai pas de problème avec un public silencieux. Le seul problème est de trouver un moyen de se relaxer, car le public n’est jamais à blâmer. Beaucoup de musiciens de jazz rejettent peut-être la faute sur le public, sur eux-mêmes aussi, et essaient d’être sérieux, et vous pouvez trouver des raisons historiques, sociologiques et culturelles à cette posture : vu qu’ils ne jouent pas la prétendue musique importante que serait la musique classique, il faut avoir l’air dur. Ou alors, c’est pour donner l’impression qu’ils ont un vrai travail. Ils cherchent ainsi à apparaître sérieux (jouer en rigolant ça fait un peu soûlard n’est-ce pas). Mais il n’y a qu’une véritable raison à cela : la timidité. Le plus important dans tout cela, c’est d’arriver à être soi-même sur scène, comme dans la vraie vie.

G.W. : Il n’y a pas à se métamorphoser sur scène, à l’instar d’un comédien qui se change lorsqu’il joue un rôle dans une pièce de théâtre ?

Non, et je sais la différence car ma petite amie est comédienne. Mais je dirais même plus : j’essaie en réalité de vivre ma vie comme je suis sur scène. C’est donc l’inverse : je suis totalement à l’aise sur scène, ce qui n’est pas le cas dans la vraie vie, parce qu’il y a de nombreuses choses que je n’ai pas envie de faire et que je suis obligé de faire, alors que sur scène personne ne peut m’obliger de faire quoi que ce soit, et c’est ça la liberté. Je suis beaucoup plus naturel sur scène car mon téléphone est éteint, je n’ai rien à faire d’autre que jouer, et je ne peux faire autre chose donc je ne peux échapper aux joies de la musique.

G.W. : J’ai une question moins directement liée à la musique. Tu es Italien et tu connais sans doute un peu la situation de la culture en Italie. Il se trouve que chez nous, la culture est le parent pauvre de l’État, et subit en ce moment les mesures d’austérité préconisées par les politiques. Les artistes sont en train de devenir de plus en plus pauvres et ces diminutions des apports de l’État ruinent la culture. Est-ce la même chose en Italie ?

Oui c’est la même chose, et c’est la même chose partout. Mais pour être positif sur le sujet : on avait tellement peu de subventions dans le passé, comparé à des pays comme la France, la Belgique ou l’Allemagne, que le changement n’est pas si grand que ça, alors que c’est vraiment en train de se dégrader chez vous. Vous étiez habitués à un certain niveau, mais vous êtes en train de nous rejoindre.

Mais ce n’est pas juste une question d’argent, c’est aussi une question sur la façon dont ils dépensent cet argent. Ils ne sont pas intéressés par le fait de le dépenser de manière positive, car même dans la culture l’intérêt c’est le business. Et comme l’État donne généralement l’argent à une tierce personne, il disparaît sur le chemin entre l’État et les musiciens ou les institutions musicales. Il faut savoir qu’il n’y a aucun gouvernement dans le monde intéressé réellement par la culture. C’est un mensonge, un rêve impossible. Si vous êtes un gouvernement, si vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas être intéressé par la culture, car non seulement c’est inutile, mais en outre cela fait réfléchir les gens. Et cela mène donc à la liberté. Jean dans l’Apocalypse a dit que la vérité vous rendra libre. Et ils ne veulent pas que vous entendiez la vérité, ou que vous soyez heureux. Ils ne veulent pas vous voir aller au théâtre, rencontrer des gens et que vous parliez entre vous. Car c’est en train de devenir de plus en plus compliqué pour eux de contrôler les gens.

G.W. : Alors tu ne penses pas que les artistes devraient se mobiliser pour recevoir plus d’argent de l’État ?

Ils peuvent ! Mais ils ne recevront rien. Et s’ils en reçoivent ils vont probablement le recevoir en échange d’une part de leur liberté, car tu ne peux pas faire exactement ce que tu veux si quelqu’un te paie pour ce que tu fais. J’essaie d’être indépendant à ma façon, et bien évidemment je joue pour des maisons de disques, des institutions, mais j’essaie de ne pas être directement impliqué dans des institutions gouvernementales, car je sais qu’ils ne peuvent pas être intéressés par ce que je fais. Ce n’est pas pessimiste, c’est juste que la réalité est telle qu’ils ne peuvent pas être intéressés. Certes, ils peuvent de temps à autre financer un théâtre parce qu’il y a un neveu qui y travaille, ou pour des raisons politiques, mais c’est occasionnel. Je ne pense pas qu’il faille s’attendre à de l’aide du gouvernement. On peut faire une mobilisation pour n’importe quoi, mais pas pour ça car c’est inutile. C’est mieux de se mobiliser pour faire quelque chose ensemble, sans argent, en cherchant par exemple de nouveaux moyens de financement comme ce qui se passe sur internet avec le crowd-funding.

M.R. : Pour terminer, as-tu des problèmes de liberté en ce qui concerne ta collaboration avec ton producteur ? As-tu parfois des débats avec ton producteur [NDLR : Manfred Eicher, fondateur du label ECM] ?

Non. Je peux débattre avec lui avant que l’on décide de travailler ensemble, mais à partir du moment où j’ai décidé que l’on bosserait à deux, c’est cool. Cela devient plus difficile de débattre après avoir décidé cela, car je connais son goût, je sais qu’il ne peut pas être le mien, mais je lui fais confiance en tant qu’artiste – et non en tant que producteur. Et donc je sais que lorsqu’il me dit quelque chose sur mon son, c’est quelque chose que je dois écouter. Je ne le laisse pas me guider, mais je le laisse faire partie de mon « duo ». Un enregistrement solo peut être, en réalité, un duo techniquement parlant, car c’est moi et Manfred.

M.R. : Tu ne penses pas avoir fait de « concessions » donc ?

Non. Ou j’en ai peut-être fait, mais je ne l’ai pas ressenti comme tel. D’ailleurs il y a même des projets que je ne fais pas avec Manfred, car j’ai une idée de ce que je veux faire et je n’ai pas besoin de lui pour la développer. Mais pour le solo, il a été très important, je ne l’aurais pas fait sans lui.