Ahmad Jamal : Garner, Ellington et le sourire (2014)

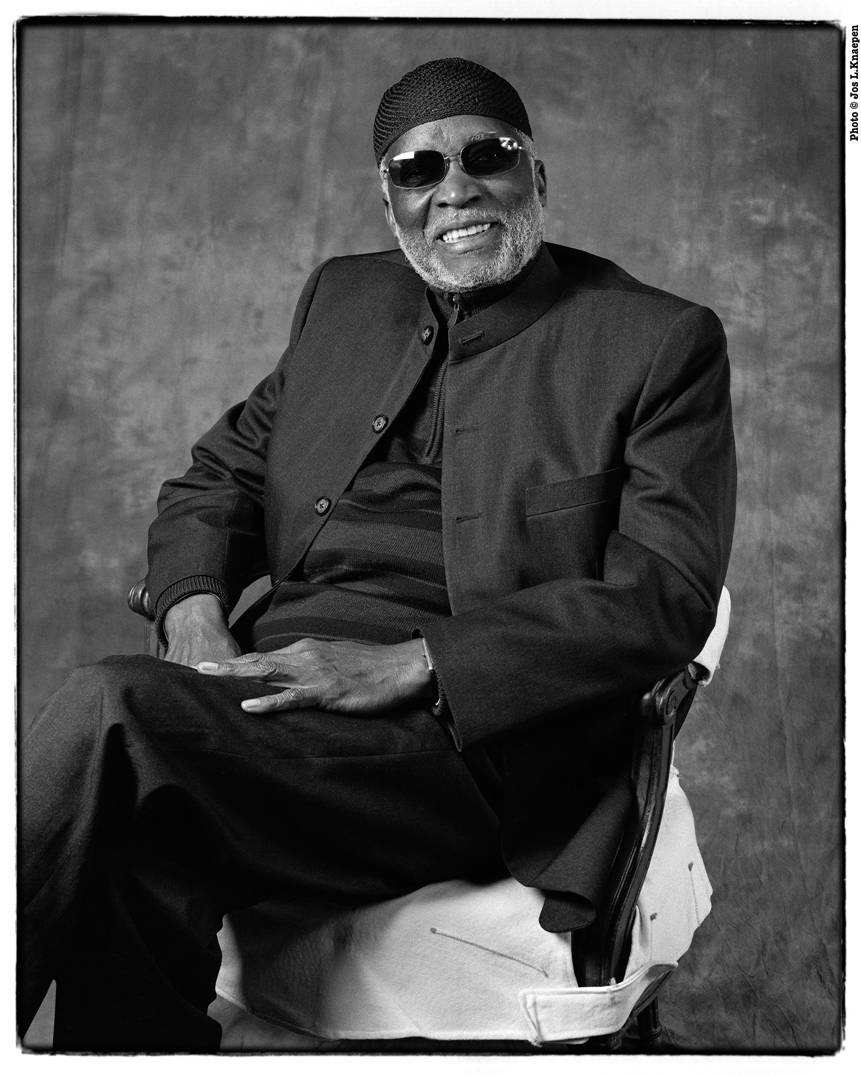

Ahmad Jamal © Jos L. Knaepen

En hommage à cet immense musicien décédé il y a deux semaines, nous avons exhumé cet entretien que Ahmad Jamal avait accordé à l’époque (il y a un peu plus de neuf ans) à Jean-Pierre Goffin.

Miles Davis le considérait comme une de ses grandes influences et incitait ses pianistes à jouer comme lui. A 83 ans, il est toujours en studio (ses deux derniers albums « Blue Moon » et « Saturday Morning » sont de vrais bijoux) et sur la route. Si on l’a déjà vu plusieurs fois en Belgique (Jazz à Liège, Théâtre 140,…), c’est la première fois qu’il va fouler la scène de la grande salle Henry Le Bœuf au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, ce 29 janvier (2014 – NDLR). Evénement et entretien téléphonique depuis New York où il fait très froid ce matin : « Frigid, frigid, frigid… » dit Ahmad en riant et il ajoute en français : « C’est la vie ! »

Vous êtes né à Pittsburgh qui est un fameux réservoir d’artistes.

Ahmad Jamal : Pittsburgh est une ville phénoménale pour les arts en général, pas seulement pour le jazz : Gene Kelly, le fantastique danseur, mais aussi Andy Warhol sont aussi de Pittsburgh et beaucoup d’autres… Le fantastique compositeur de « Misty », Errol Garner, a commencé le piano ici à trois ans, tout comme moi. Le célèbre compositeur Billy Strayhorn, un tout grand bassiste qui est venu souvent en Europe et chez vous en Belgique avec Ella Fitzgerald, Ray Brown, deux des plus grands batteurs de l’histoire, Kenny Clarke (lui est parti pour la France et n’est jamais revenu) et Art Blakey sont aussi originaires de cette ville. Georges Benson, Billy Eckstine (un des plus grands chanteurs de tous les temps), Earl Hines, le trompettiste que Dizzy Gillespie admirait, Roy Eldridge,… et on peut encore continuer… Quant à Errol Garner, c’est le musicien qui a eu la plus grande influence sur moi et encore maintenant. Nous étions dans la même école primaire et aussi à la « high school ». J’ai participé récemment à un documentaire réalisé sur lui, on est venu m’interviewer chez moi : c’est publié en DVD et vous pouvez le trouver sur Amazon.

Avez-vous eu l’occasion de travailler avec lui ?

A.J. : Non, j’étais trop jeune, il travaillait déjà dans les clubs alors que j’apprenais toujours le piano.

Vous avez commencé par étudier la musique classique ?

A.J. : J’ai commencé à la fois par la musique classique européenne et la musique classique américaine. J’étudiais Duke Ellington en même temps que Mozart, Count Basie avec Franz Liszt, Jimmy Lunceford avec Beethoven… C’est une particularité de Pittsburgh, d’étudier les deux écoles à la fois, on ne faisait pas de discrimination entre les deux.

Quelles parts de ces influences diverses sont encore aujourd’hui présentes dans votre musique ?

A.J. : Aucune ! Aujourd’hui, je ne suis influencé que par Ahmad Jamal ! (rires)

Le premier de vos albums à avoir connu un succès international est « Live at the Pershing » en 1958. Vous arrive-t-il d’encore l’écouter aujourd’hui ?

A.J. : Non, ça fait partie de l’histoire…

«J’ai tout de suite su que mon trio avait quelque chose de spécial à l’époque.»

Quand vous avez joué cette musique au Pershing, ressentiez-vous que quelque chose de spécial se passait ?

A.J. : Je sentais bien que cette musique avait quelque chose. Le label Chess Records qui a publié l’enregistrement, avait déjà des gens comme Chuck Berry et Muddy Waters qu’on plaçait comme moi dans la section « jazz »… mais j’ai tout de suite su que mon trio avait quelque chose de spécial à l’époque.

Pendant vos concerts, vous utilisez souvent des signes, des gestes pour donner des directions à vos musiciens.

A.J. : Avez-vous déjà vu quelqu’un diriger une symphonie ? Tous les chefs d’orchestre font ça ! Et pour moi, que ce soit pour cent musiciens ou pour un trio, il est nécessaire de diriger. Je joue parfois avec plus de musiciens, j’ai actuellement un ensemble de quatre « pièces » qui doit être conduit comme un orchestre…

C’est pourquoi vous changez rarement de musiciens, il faut une grande complicité entre vous.

A.J. : Vous savez, Freddie Green a été le guitariste de Count Basie du début à la fin. Nat King Cole a eu pratiquement les mêmes musiciens toute sa vie, un seul batteur, Lee Young … Moi aussi, j’ai souvent joué avec les mêmes : Israel Crosby et Vernell Fournier, James Cammack et Idris Muhammad, aujourd’hui avec Herlin Riley et Reginald Veal… Manolo Badrena, je joue avec lui depuis plus de vingt ans.

«Qu’y a-t-il de meilleur que la musique de Duke Ellington ? Quand vous citez Duke Ellington, vous touchez au meilleur du jazz.»

Vous aimez utiliser des citations pendant vos improvisations et souvent Duke Ellington…

A.J. : Parce que ça fait partie du répertoire, et qu’y a-t-il de meilleur que la musique de Duke Ellington ? Quand vous citez Ellington, vous touchez au meilleur du jazz.

Ahmad Jamal © Jos L. Knaepen

Vous êtes resté quelque temps éloigné des salles de concert européennes, mais depuis vingt ans, vous êtes très présent sur le vieux continent. Vous sentez plus d’affinités avec le public européen aujourd’hui ?

A.J. : De 1963 à la fin des années 80, je ne suis plus venu en Europe, c’est mon nouveau label qui m’a ramené en Europe. Quant au public, je ne sens pas de différence dans leurs réactions. Ils ont tous deux yeux et deux oreilles, qu’ils soient japonais, russes ou espagnols ! Il y a beaucoup plus de points communs entre les gens que de différences et c’est ce qui compte à mes yeux.

Vous semblez plus centré sur votre répertoire à l’heure actuelle.

A.J. : C’est exact. 80% de mon programme repose sur mes compositions et 20% sur les œuvres d’autres compositeurs.

Dans ces 20%, envisagez-vous parfois de placer ce qu’on appelle des « nouveaux standards », issus de la pop ou de la rock music et que la jeune génération de pianistes utilise dans son répertoire ?

A.J. : Je ne joue que des compositions qui ont fait leurs preuves à travers les années. De mon point de vue, les compositions actuelles ne sont pas les mêmes que celles qui étaient jouées avant. Aujourd’hui encore, des milliers de gens travaillent Ravel ou Duke Ellington, ou Johnny Mandel… ça veut dire quelque chose ! De nos jours, il y a un manque de valeur musicale : qui écrirait « Take the A Train », « The Shadow of Your Smile » aujourd’hui ? Une reprise aujourd’hui, on appelle ça une « cover », moi je préfère jouer mes morceaux et les standards que j’ai appris quand j’étais jeune et que je trouve bons.

Et quand vous sortez un nouvel album, on a toujours l’impression qu’il est meilleur que le précédent !

A.J. : Quand on me demande quel est mon meilleur disque, je réponds : le suivant ! Mon secret est de rester frais, aller à la découverte de la musique. Si vous ne découvrez pas quelque chose de nouveau tous les jours, vous êtes mort ! J’espère encore découvrir longtemps… Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, vous ne pouvez créer une goutte de pluie ou un rayon de soleil, vous ne pouvez que découvrir.

«Si vous souriez, quelqu’un sourira avec vous.»

Votre nouvel album « Saturday Morning » contient un hommage à Horace Silver : vous savez qu’il est très malade ?

A.J. : « Silver » est un hommage à Horace Silver que j’ai écrit il y a cinq ou six ans, mais que je n’avais jamais enregistré. Il vient me voir régulièrement, la dernière fois c’était en Californie, il était en chaise roulante, mais j’ai écrit cet hommage bien avant qu’il ne soit malade.

Vous souriez toujours sur les photos !

A.J. : Charlie Chaplin a écrit une chanson « Smile », Michael Jackson en a acheté les droits, une chanson adorable; c’est philosophiquement une chanson importante : le sourire, si vous souriez, quelqu’un sourira avec vous !

Merci, Ahmad Jamal, pour cette interview.

A.J. : Et n’oubliez jamais : souriez !