Dialogue entre jazz et musiques arabes

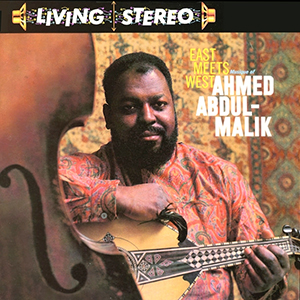

Le dialogue entre le jazz et les musiques arabes, prises au sens large puisqu’elles recouvrent diverses réalités allant du gnaoua Maghrébin aux maqâms irakiens en passant par le chant classique égyptien, le tarab syrien et l’Arabo-andalou, s’est instauré au tournant des années 50 avec deux artistes pionniers : Ahmed Abdul-Malik et Yusef Lateef. Né à Brooklyn de parents soudanais, le contrebassiste Ahmed Abdul-Malik fut le premier à introduire un oud et la musique arabe dans le jazz. Ses deux disques « Jazz Sahara » (1958) et « East Meets West » (1959), qui font aujourd’hui figure de précurseurs, ont ouvert les portes à toutes les expériences de fusion entre jazz et musique orientale. Quant au flûtiste, hautboïste et saxophoniste ténor Yusef Lateef, il est l’auteur d’« Eastern Sounds » (1961), une œuvre fascinante dans laquelle il joue un jazz modal inspiré par la musique orientale, mais qui n’en garde pas moins toute la saveur de ses propres traditions.

Le dialogue entre le jazz et les musiques arabes, prises au sens large puisqu’elles recouvrent diverses réalités allant du gnaoua Maghrébin aux maqâms irakiens en passant par le chant classique égyptien, le tarab syrien et l’Arabo-andalou, s’est instauré au tournant des années 50 avec deux artistes pionniers : Ahmed Abdul-Malik et Yusef Lateef. Né à Brooklyn de parents soudanais, le contrebassiste Ahmed Abdul-Malik fut le premier à introduire un oud et la musique arabe dans le jazz. Ses deux disques « Jazz Sahara » (1958) et « East Meets West » (1959), qui font aujourd’hui figure de précurseurs, ont ouvert les portes à toutes les expériences de fusion entre jazz et musique orientale. Quant au flûtiste, hautboïste et saxophoniste ténor Yusef Lateef, il est l’auteur d’« Eastern Sounds » (1961), une œuvre fascinante dans laquelle il joue un jazz modal inspiré par la musique orientale, mais qui n’en garde pas moins toute la saveur de ses propres traditions.

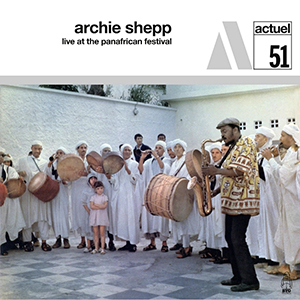

A part ces deux individualités très marquées, les échanges entre jazz et musique orientale sont par la suite restés très modestes aux Etats-Unis. Il y a bien eu l’association d’Archie Shepp avec des musiciens traditionnels au festival panafricain d’Alger en 1969 ainsi que, plus tard, le saxophoniste Ornette Coleman qui trouvera dans le gnaoua des sons et des rythmes qu’il reprendra en partie pour son « Dancing in Your Head » (1977). Mais même en incluant le puissant « Trance of Seven Colors » enregistré par Pharoah Sanders avec Maleem Mahmoud Guinia, ces échanges sont restés épisodiques et ambigus si l’on considère que ces expériences ressemblaient davantage à des collages contextuels qu’à de véritables perfusions musicales. La fusion la plus durable et la plus convaincante reste celle du pianiste Randy Weston qui, dès 1967, s’est relogé quelques années au Maroc et n’a eu de cesse d’intégrer dans ses propres compositions des éléments de musique africaine et en particulier arabo-berbère (« Blue Moses », 1972).

A part ces deux individualités très marquées, les échanges entre jazz et musique orientale sont par la suite restés très modestes aux Etats-Unis. Il y a bien eu l’association d’Archie Shepp avec des musiciens traditionnels au festival panafricain d’Alger en 1969 ainsi que, plus tard, le saxophoniste Ornette Coleman qui trouvera dans le gnaoua des sons et des rythmes qu’il reprendra en partie pour son « Dancing in Your Head » (1977). Mais même en incluant le puissant « Trance of Seven Colors » enregistré par Pharoah Sanders avec Maleem Mahmoud Guinia, ces échanges sont restés épisodiques et ambigus si l’on considère que ces expériences ressemblaient davantage à des collages contextuels qu’à de véritables perfusions musicales. La fusion la plus durable et la plus convaincante reste celle du pianiste Randy Weston qui, dès 1967, s’est relogé quelques années au Maroc et n’a eu de cesse d’intégrer dans ses propres compositions des éléments de musique africaine et en particulier arabo-berbère (« Blue Moses », 1972).

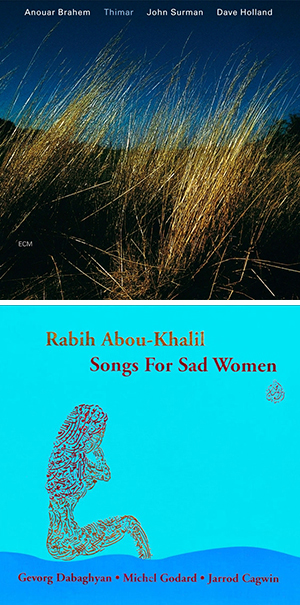

En revanche, une fois bien installé dans la vieille Europe, carrefour culturel bouillonnant dû aux incessantes migrations liées à l’histoire récente, le jazz a vite phagocyté les multiples cultures qui s’y croisaient, s’enrichissant de mélodies et de rythmes issus des quatre coins de la planète. C’est là, à partir des années 80 et surtout dans les années 90, que la collaboration entre jazz et musique arabe donnera ses plus beaux fruits. Ce n’est pas étonnant que beaucoup d’entre eux furent édités sur le label ECM qui, en traitant les enregistrements de jazz comme ceux de la musique classique, donna à ces nouvelles créations hybrides un cachet « musique contemporaine improvisée ». Parmi les fleurons du genre, on citera « Madar » (1994, avec Jan Garbarek) et « Thimar » (1998) du oudiste tunisien Anouar Brahem ; « Nafas » (1988), « Al-Jadida » (1991) et « Blue Camel » (1992) du oudiste libanais Rabih Abou-Khalil ; et « Malak » (1999) du chanteur et oudiste tunisien Dhafer Youssef. D’autres albums plus éclectiques offrent également quelques beaux exemples d’échange entre Occident et Orient comme « Djani » de Renaud Garcia-Fons (sur Oriental Bass en 1998) ou « Awicha » de Didier Malherbe et Loy Ehrlich (Desert Lands en 1998).

En revanche, une fois bien installé dans la vieille Europe, carrefour culturel bouillonnant dû aux incessantes migrations liées à l’histoire récente, le jazz a vite phagocyté les multiples cultures qui s’y croisaient, s’enrichissant de mélodies et de rythmes issus des quatre coins de la planète. C’est là, à partir des années 80 et surtout dans les années 90, que la collaboration entre jazz et musique arabe donnera ses plus beaux fruits. Ce n’est pas étonnant que beaucoup d’entre eux furent édités sur le label ECM qui, en traitant les enregistrements de jazz comme ceux de la musique classique, donna à ces nouvelles créations hybrides un cachet « musique contemporaine improvisée ». Parmi les fleurons du genre, on citera « Madar » (1994, avec Jan Garbarek) et « Thimar » (1998) du oudiste tunisien Anouar Brahem ; « Nafas » (1988), « Al-Jadida » (1991) et « Blue Camel » (1992) du oudiste libanais Rabih Abou-Khalil ; et « Malak » (1999) du chanteur et oudiste tunisien Dhafer Youssef. D’autres albums plus éclectiques offrent également quelques beaux exemples d’échange entre Occident et Orient comme « Djani » de Renaud Garcia-Fons (sur Oriental Bass en 1998) ou « Awicha » de Didier Malherbe et Loy Ehrlich (Desert Lands en 1998).

L’imaginaire méditerranéen en particulier inspire beaucoup d’artistes tandis que des ponts toujours plus nombreux sont bâtis entre les musiques jouées sur les deux rives de la Méditerranée. En jazz, l’altérité est une bénédiction. Grâce à des rencontres inédites, les musiciens renouvellent leur langage tout en étendant leurs sonorités grâce à l’adoption de nouveaux instruments (oud, tar, qanûn, darbouka, ney, rabâb …). La musique arabe leur offre tout cela et quand les musiciens des deux mondes s’associent pour des créations originales, on est bien au-delà de simples collages exotiques. Le fait est que tout le monde y trouve son compte, les jazzmen comme les musiciens « world » capables de renouer avec la création au-delà des limites imposées par les musiques traditionnelles dans lesquelles l’innovation n’est pas toujours bien acceptée.

Le nouveau millénaire va confirmer l’éclosion d’un style de jazz oriental original avec toutes sortes de configurations instrumentales, de groupes multiculturels et d’expérimentations originales aboutissant à de nouvelles œuvres majeures. Si avec des albums comme « Blue Maqams » (2017), « Songs for Sad Women » (2007) et « Birds Requiem » (2013), Anouar Brahem, Rabouh Abou Khalil et Dhafer Youssef continuent d’être les chefs de file d’une production en constante évolution, il faut désormais compter aussi avec, entre autres, les œuvres splendides de Jon Balke et Amina Alaoui, interprète marocaine de musique arabo-andalouse (« Siwan », 2007), de Cyminology avec sa chanteuse d’origine iranienne Cymin Samawatie dont les textes sont inspirés par la poésie classique persane (« As Ney », 2009) ou du trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf qui a revisité avec brio « Alf Leila Wa Leila (Les Mille et Une Nuits », l’un des plus grands succès de la diva égyptienne Oum Kalthoum (« Kalthoum », 2015). Trois disques auxquels on ajoutera l’indispensable morceau « Orientales » de Marilyn Mazur et Jan Garbarek trouvé sur l’album « Elixir » (1998).

Le nouveau millénaire va confirmer l’éclosion d’un style de jazz oriental original avec toutes sortes de configurations instrumentales, de groupes multiculturels et d’expérimentations originales aboutissant à de nouvelles œuvres majeures. Si avec des albums comme « Blue Maqams » (2017), « Songs for Sad Women » (2007) et « Birds Requiem » (2013), Anouar Brahem, Rabouh Abou Khalil et Dhafer Youssef continuent d’être les chefs de file d’une production en constante évolution, il faut désormais compter aussi avec, entre autres, les œuvres splendides de Jon Balke et Amina Alaoui, interprète marocaine de musique arabo-andalouse (« Siwan », 2007), de Cyminology avec sa chanteuse d’origine iranienne Cymin Samawatie dont les textes sont inspirés par la poésie classique persane (« As Ney », 2009) ou du trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf qui a revisité avec brio « Alf Leila Wa Leila (Les Mille et Une Nuits », l’un des plus grands succès de la diva égyptienne Oum Kalthoum (« Kalthoum », 2015). Trois disques auxquels on ajoutera l’indispensable morceau « Orientales » de Marilyn Mazur et Jan Garbarek trouvé sur l’album « Elixir » (1998).

En Belgique aussi, terre de métissage et de mille rencontres, le jazz s’est teinté d’effluves orientaux avec une série d’albums qu’on ne saurait tous citer, mais dont on retiendra « Shapes of Silence » du groupe Aleph Quintet incluant deux Tunisiens, l’oudiste Akram Ben Romdhane et le pianiste Wajdi Riahi ; « Chemins Croisés » de la pianiste Nathalie Loriers avec l’oudiste Karim Baggili dans lequel se mêlent intimement jazz modal romantique et arabesques orientales ; « Bahdja » du violoniste d’origine algérienne Kheireddine Mkachiche et du saxophoniste flûtiste Manuel Hermia ; sans oublier ni les albums de Majid Bekkas avec son groupe de Gnaouis de Rabat qui entrelacent musique traditionnelle et improvisations jazz ni ceux de Hijaz, groupe fondé en 2006 par le Tunisien Moufadhel Adhoum (oud) et le pianiste Niko Deman dont la dernière production « Hijaz + Strings » (2023) se distingue par l’ajout de cordes. Enfin, « Khyal » de Sophie Tassignon reste une expérience unique, l’artiste belge y chante en arabe avec quelques intonations libanaises même si les mélodies et les rythmes de ses chansons, qui empruntent au jazz moderne, sont bien différents de ce qu’on écoute habituellement au Levant. Avec sa forte identité et sa voix au timbre unique, elle parvient dans le cadre du large ambitus des mélodies à faire passer une intense émotion au travers des textes poétiques qu’elle interprète, mettant une fois de plus en évidence la réalité qu’une rencontre durable entre des civilisations distinctes est toujours en partie culturelle.

En Belgique aussi, terre de métissage et de mille rencontres, le jazz s’est teinté d’effluves orientaux avec une série d’albums qu’on ne saurait tous citer, mais dont on retiendra « Shapes of Silence » du groupe Aleph Quintet incluant deux Tunisiens, l’oudiste Akram Ben Romdhane et le pianiste Wajdi Riahi ; « Chemins Croisés » de la pianiste Nathalie Loriers avec l’oudiste Karim Baggili dans lequel se mêlent intimement jazz modal romantique et arabesques orientales ; « Bahdja » du violoniste d’origine algérienne Kheireddine Mkachiche et du saxophoniste flûtiste Manuel Hermia ; sans oublier ni les albums de Majid Bekkas avec son groupe de Gnaouis de Rabat qui entrelacent musique traditionnelle et improvisations jazz ni ceux de Hijaz, groupe fondé en 2006 par le Tunisien Moufadhel Adhoum (oud) et le pianiste Niko Deman dont la dernière production « Hijaz + Strings » (2023) se distingue par l’ajout de cordes. Enfin, « Khyal » de Sophie Tassignon reste une expérience unique, l’artiste belge y chante en arabe avec quelques intonations libanaises même si les mélodies et les rythmes de ses chansons, qui empruntent au jazz moderne, sont bien différents de ce qu’on écoute habituellement au Levant. Avec sa forte identité et sa voix au timbre unique, elle parvient dans le cadre du large ambitus des mélodies à faire passer une intense émotion au travers des textes poétiques qu’elle interprète, mettant une fois de plus en évidence la réalité qu’une rencontre durable entre des civilisations distinctes est toujours en partie culturelle.

Ce ne sont là que quelques pistes de recherche en étant bien conscient que seule la surface a été égratignée. Car aujourd’hui, les œuvres métissant le jazz et les musiques orientale sont de plus en plus nombreuses tandis que le genre est en pleine effervescence. Contrairement à la musique classique dont les attraits bien réels pour la musique arabe n’ont été concrétisés que par des emprunts destinés à apporter certaines couleurs exotiques (confer les turqueries de Lully, Rameau, Mozart et Beethoven, les Schéhérazade de Rimsky-Korsakov et Ravel ou d’autres fantasmes orientalistes), le mariage du jazz et de la musique arabe a donné lieu à des symbioses étonnantes et à une fusion interculturelle qui n’est d’ailleurs pas à sens unique : si ce sont des musiciens américano-européens qui ont d’abord introduit la musique arabe dans des mélodies occidentales, des musiciens arabes ont aujourd’hui emboîté le pas en revisitant leurs propres musiques traditionnelles, savantes ou populaires, à l’aune d’une approche jazz moderne. Il faut dire aussi que jazz et musique arabe ont en commun l’improvisation, ce qui laisse suffisamment d’espace pour des échanges et une création sans limite. La construction d’un jazz européen comme sympathique puzzle d’identités multiples a peut-être atténué l’importance de ses origines dans l’esprit de certains. Mais c’est sans doute le prix à payer pour lui dégager un avenir possible où festivals éclectiques et disques-Babel joueront un rôle fédérateur. Le jazz, c’est de la musique, mais c’est aussi un mot synonyme de liberté, de coopération, d’écoute et d’échange… Autant de valeurs universelles bien plus fondamentales pour notre humanité que celles régies par l’argent et le pouvoir dont on nous abreuve quotidiennement. Vive la planète comme nouvel horizon artistique !

En collaboration

En collaboration

avec le magazine DragonJazz