Franck Amsallem : l’ami américain

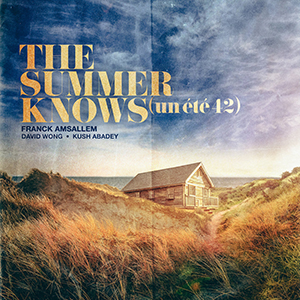

Le pianiste français Franck Amsallem a parcouru la planète en tous sens depuis plus de quarante ans. Il s’est installé à New York pendant une longue période avant de revenir à Paris, il y a une vingtaine d’années, où il tient le devant de la scène. Il vient de publier en trio l’excellent album « The Summer Knows (un été 42) ». Lors de son passage au Festival de Malte, nous avons pu le rencontrer.

Tu es rentré des États-Unis fin 2001, je pense. Qu’étais-tu allé chercher là-bas ?

Franck Amsallem : Le Jazz. Le vrai, tel que je me le représentais en 1981 quand j’avais 19 ans. C’est toujours le même d’ailleurs, mais c’était une autre époque, il y a 45 ans déjà. J’étais surtout parti pour m’échapper du monde de la musique commerciale telle qu’on la pratiquait dans le sud de la France en 1980. Je cherchais à apprendre et à jouer la musique que j’aimais. Je savais qu’il fallait m’expatrier.

Là-bas, as-tu réussi à concrétiser tes rêves ou as-tu été déçu par certaines choses auxquelles tu ne t’attendais pas ?

F.A. : Il n’y a pas eu de déception, non. Tout s’est mis en place, petit à petit. Avec les écueils que l’on rencontre quand on a 20 ans, quand c’est une nouvelle langue, une nouvelle culture, une autre façon de penser la musique. Mais c’est tout cela qui est enrichissant.

«Ma relation au jazz a changé.»

A ton retour, tu as trouvé du changement dans le jazz en général et en Europe en particulier ?

F.A. : Le changement, je l’ai surtout trouvé en moi. Je pense que c’est ma relation au jazz qui avait changé. Le jazz aussi change, il évolue, mais ma relation au jazz a changé.

C’est-à-dire ? A quel point de vue ?

F.A. : Je pense que, et pour faire simple, j’en viens toujours à aimer certaines choses et j’en aime moins d’autres qui, de mon point de vue, « se perdent ». Ou alors, c’est parce que j’ai moins de patience, j’ai moins envie de faire semblant d’aimer quelque chose qui me touche moins. Ce n’est pas méchant, mais c’est juste qu’avec la pratique d’un art, chaque jour, durant des heures et pendant 40 ou 50 ans, j’ai moins de patience maintenant.

Tu as travaillé plusieurs formules, des trios, des quartettes, avec saxes, guitare ou avec des chanteuses, des duos… C’est pour essayer de toujours se renouveler, de ne pas se répéter ?

F.A. : On est obligé de changer un peu de formule de temps en temps, mais cela va toujours tourner autour du trio et du quartette. Le duo a quelque chose de particulier. Il faut faire cela avec quelqu’un avec qui on aime énormément jouer, sinon ce n’est pas possible. Et ce que j’aime beaucoup, c’est aussi de travailler avec de… très bonnes chanteuses.

La voix est quelque chose qui te tient beaucoup à cœur. Tu as fait deux albums, je crois, dans lesquels tu chantais.

F.A. : En effet. Mais indépendamment des albums que j’ai faits, j’aime beaucoup le chant. Et évidemment, j’aime le Great American Songbook. Mais cela peut aussi être d’autres chansons, venant d’autres horizons, de la musique brésilienne ou cubaine (les boléros).

Le fait d’aimer jouer avec des chanteurs ou chanteuses, est-ce parce que tu es fort attaché à tout ce qui est mélodique ? Quand tu composes, l’esprit est focalisé là-dessus, sur les mélodies, plutôt que de l’envie de chercher certains trucs rythmiques ou de jouer avec les mesures…

F.A. : Je suis plus attaché à la mélodie, effectivement. Mais en fait, l’aspect rythmique du jazz, on peut le voir de plusieurs façons. On peut penser à cet aspect, comme tu le dis, dans des rythmiques complexes. Mais on peut aussi tout simplement s’attacher à la force rythmique intrinsèque du jazz. C’est-à-dire au swing ou au groove. Il faut pouvoir faire swinguer un thème. Parce que, finalement, c’est l’une des grandes différenciations entre les musiciens, écouter comment ils swinguent ou comment ils ne swinguent pas. Donc cet esprit rythmique peut être très important pour certains groupes.

Un peu comme des Ahmad Jamal ou Thelonious Monk qui arrivaient à faire swinguer des mélodies « complexes ».

F.A. : C’est cela. Et chacun différemment d’ailleurs. C’était formidable.

Quels sont les pianistes qui t’ont influencé, justement… Tout le monde, sans doute ?

F.A. : Exactement, tout le monde m’a influencé d’une façon ou d’une autre. Mais dans ceux que tu viens de citer, Ahmad est une référence pour moi. Sinon, je suis pluraliste. Même si ça pourrait peut-être ne pas s’entendre, j’ai écouté Oscar Peterson par exemple. Cela m’a marqué. Il avait cette façon de jouer devant le temps tout en swinguant. C’est très rare de pouvoir jouer comme cela.

«Tout le monde a le même instrument, mais le piano va sonner différemment chaque fois.»

La personnalité du pianiste c’est son jeu, mais aussi le son. Comment on trouve et on fabrique son propre son ?

F.A. : Tout le monde a le même instrument, mais le piano va sonner différemment chaque fois. Ce n’est pas toujours évident, car certaines salles ne vont pas mettre en relief le son du piano aussi bien que d’autres. C’est un ensemble, je ne connais pas la formule magique. C’est du travail, c’est chercher à se découvrir soi-même au risque de ne rien trouver au final.

Tu aimes jouer en solo, parfois en duo, mais lorsque tu dois jouer en trio ou en quartette, sur quels critères choisis-tu tes musiciens ?

F.A. : Sur leur passion et leur façon de jouer. Ça se ressent. Par exemple, Gautier Garrigue est un batteur très sûr de lui et le bassiste avec qui je joue également en trio, Victor Nyberg, est très fort rythmiquement et très sûr de lui également. C’est une rythmique très solide.

Pour ce dernier album, justement, tu es revenu à la formule trio. Qu’est-ce qui a déclenché ce besoin ?

F.A. : Alors, déjà, je n’ai pas beaucoup enregistré en trio. J’ai enregistré mon premier album « Out a Day » en 1990 puis un autre, « Summer Times » en 2003. Ça ne fait que deux albums en trio pur, sans chanteur, sur 10 ou 11. En fait, ce nouvel album est venu d’une opportunité, presque fortuite. J’avais entendu les deux musiciens David Wong, le bassiste, et Kush Abadey, le batteur, jouer avec Cécile McLorin Salvant un soir à Paris. Ils avaient fait un boulot remarquable. On a parlé et bu quelques bières ensemble. J’avais envie de jouer et d’enregistrer en trio depuis quelque temps. Ils étaient ok, mais il n’y avait qu’une seule date qui convenait à tout le monde pour jouer et enregistrer. Ces gars sont pris tout le temps, ils sont en tournée partout, sans cesse. J’ai réussi à trouver un studio libre ce jour-là, un bon studio avec un bon piano, évidemment.

Il n’y a donc pas eu de répétition auparavant, pas d’entrevues ? C’est un pari assez fou, car tu es allé à New York enregistrer l’album, presque sur un coup de tête.

F.A. : J’ai profité d’avoir quelques engagements à New York à cette période-là, dont le Rochester Jazz Festival. Au milieu de ceux-ci, j’avais un jour off et eux aussi.

«Même moi qui ne réécoute pas souvent ce que j’enregistre, je trouve cet album-ci plaisant.»

Tout a été enregistré dans les conditions d’un live. Était-ce une volonté de jouer de cette manière-là ou le fait qu’il n’y avait qu’une seule journée, pouvoir éviter les complications techniques ?

F.A. : C’était tout à fait intentionnel que de jouer de cette façon et d’enregistrer comme cela. C’était une session d’enregistrement dans un beau studio, vraiment agréable à part le fait qu’il faisait une chaleur épouvantable ce jour-là. C’était vraiment plaisant, car tout est acoustique, dans le sens où nous n’avons utilisé aucun casque ni cabine. Cela empêche le batteur de jouer trop fort, et cela permet une véritable interaction, où le volume sonore permet de pouvoir équilibrer nos jeux. On joue d’une manière différente comme cela. Il n’y a d’ailleurs pratiquement que des premières ou deuxièmes prises. Et l’album est plaisant à écouter. Même moi, qui ne réécoute pas souvent ce que j’enregistre, je le trouve plaisant.

Avais-tu déjà en tête le type de répertoire que vous alliez partager ?

F.A. : Plus ou moins, on s’est mis d’accord sur quelques thèmes originaux et quelques standards. On a joué quelques morceaux avant de démarrer l’enregistrement. Puis on y est allé. En fait, j’ai voulu que l’album ait une certaine couleur, une certaine atmosphère, et que les auditeurs puissent se dire que c’était une bonne idée de reprendre ces morceaux-là. « Un été 42 » est très peu repris, généralement. Je ne connais que la version de Sarah Vaughan et celle de Barbra Streisand, plus quelques très rares versions instrumentales. C’est quand même une très belle mélodie. C’est pareil pour « La chanson d’Hélène » qui a été reprise 3 ou 4 fois ces derniers temps, mais elle est au final rarement jouée. J’aime beaucoup cette mélodie, elle est d’une simplicité biblique, mais elle me touche énormément.

Reprendre quelque chose, comme tu dis, d’une telle simplicité avec une mélodie aussi forte et pouvoir s’en éloigner sans la dénaturer, n’est pas ce qu’il y a de plus simple.

F.A. : Mais c’est tout le charme du « bon » jazz. Le premier morceau « Blue Gardenia », par exemple, n’a pas été énormément joué non plus. Il y a la version de Nat King Cole et celle de Dinah Washington, ce sont les deux seules qui me viennent à l’esprit avec, peut-être, la version de Lee Morgan sur laquelle je suis tombé par hasard et qui m’a inspirée. Je l’ai découverte lorsque je devais jouer au Danemark avec un musicien qui avait proposé ce morceau. La version de Lee Morgan, qui existe sur des « out-takes » de Blue Note est dans une autre tonalité, ce n’est pas du tout la même que la mienne, elle est en médium, et cela sonne tellement jazz 1965 avec Cedar Walton et autres ! C’est très fort, non seulement personne ne joue ça, mais personne ne joue ça comme ça.

Pour tes morceaux originaux, comment cela s’est-il passé ? Tu as envoyé les partitions, fait des répétitions ou c’était vraiment une première lecture ?

F.A. : On envoie toujours les partitions, mais le niveau de ces mecs-là est tellement élevé que, même si je n’avais pas envoyé de partitions, cela n’aurait fait aucune différence. C’est simple : on est en studio, on dit que l’on va jouer ça, je joue ou je chante l’air, une fois et puis on y va. On fait une ou deux prises, rarement plus et c’est bon. « Agrigento », c’est la première prise. Il n’y a pas d’indications de ma part, ils comprennent tout de suite. On s’accorde sur la coda peut-être, puis on joue sur la spontanéité.

La spontanéité, c’est important aussi en studio ?

F.A. : C’est très important parce qu’à cause de la technique, on peut la perdre et c’est difficile à retrouver ensuite. La spontanéité en studio est d’ailleurs quelque chose de très sous-estimé. Garder la fraîcheur des prises, en studio c’est absolument primordial, mais peu de gens au final en ont conscience, malheureusement.

«Il peut y avoir des petites erreurs qui font aussi le charme de la spontanéité.»

C’est un risque aussi d’enregistrer « sans filet », car ça va être gravé à tout jamais.

F.A. : Il peut y avoir des petites erreurs qui font aussi le charme de la spontanéité.

Le fait d’avoir joué ce répertoire avec ces musiciens-là, à New York, et le fait que tu tournes ce répertoire-là avec d’autres musiciens, ici en Europe, est différent ? Cela change la couleur ?

F.A. : Oui, bien sûr. David et Kush sont difficiles à avoir, et à moins que quelqu’un y mette le prix, cela va être impossible. Je vais les retrouver à New York en octobre pour y faire quelques dates. Mais les musiciens avec qui je joue ici sont exceptionnels également. Je n’ai pas à leur donner d’indications non plus. Ils ont leur personnalité, leur sensibilité. Comme je le disais, je ne donne quasiment jamais d’indication et surtout pas ici avec ce trio. On sait tous que le trio de Bill Evans n’a jamais répété, mais ils ont joué des milliers de fois sur scène, donc ce n’était plus nécessaire. C’est en partie comme cela que l’on garde la fraîcheur. Il y a toujours une chimie nouvelle qui se crée et qui provoque d’autres émotions. J’aime beaucoup la rencontre humaine, la rencontre « musicalo-humaine ». Comme je n’impose rien, il y a des fois où cela me surprend, je me dis que je n’aurais pas fait de cette manière, alors je vois jusqu’où ça va aller et puis, finalement, tout se met en place.

C’est pouvoir être surpris aussi, donc ?

F.A. : Exactement ! C’est une des raisons pour laquelle les musiciens jouent avec moi aussi. Ils sont libres et il y a moyen à chaque fois de trouver la fraîcheur de nouveaux dialogues.

Le jazz que tu défends est quand même un jazz très attaché à la tradition, que tu renouvelles, et à laquelle tu donnes une sonorité. Un jazz très « jazz ».

F.A. : Comme je l’ai dit au début de l’interview, personnellement, avec l’âge, j’ai peut-être moins de tolérance. Je ne vais pas dire ça d’une façon négative, mais il y a certaines musiques, « certains jazz », une façon de jouer, qui me parlent peu. Je pense que c’est normal, à mon âge. Si tu avais interviewé René Urtreger, il t’aurait dit quelque chose de similaire. Martial Solal il y a 25 ans t’aurait aussi dit pareil, qu’il n’écoutait personne, puis aurait dit : « Tu sais, ces Américains sont très conservateurs » et René aurait dit : « Tous ces gens qui jouent de la musique bizarre… c’est pas du jazz ». J’étais bien ami avec eux et j’adorais discuter avec eux. Ils étaient d’ailleurs très « cash », tu t’en doutes.

Pour être allé de temps en temps à New York, il est vrai que l’on ressent cette énergie, cette puissance et, en même temps, cette inventivité dans la tradition. C’est un peu ce que l’on ressent dans ta musique.

F.A. : Merci. New York, c’est cette espèce de tradition très forte, mais avec la personnalité des musiciens qui ressort quand même beaucoup. C’est cette culture, ce tronc commun qui fait que, par exemple, lorsque le Village Vanguard fait sa pub, il ne dit pas qu’ untel va jouer la musique d’untel ou de machin. Le genre d’annonces que tous les clubs font pour attirer le peuple. Pas « la musique de Benny Goodman jouée par untel », mais plutôt : piano, basse, batterie et c’est tout. Tu sais que tu vas écouter une certaine forme de jazz et que, de toute façon, ce sera unique. En fait le monde entier aime secrètement cette forme de jazz, mais cela reste au demeurant une niche, et l’on sait que cette façon de jouer reste propre à cet endroit, à New York. Le jazz, c’est beaucoup New York.

Franck Amsallem Trio

Franck Amsallem Trio

The Summer Knows ‐ un été 42

Continuo Jazz