La solitude de John Scofield

Depuis son appartement à New York, John Scofield se confie sur le pourquoi, le comment et le répertoire de ce premier album solo enregistré après plus de quarante ans de carrière. Avec l’humilité et la sympathie qui le caractérise.

«Entrer en studio tout seul en étant replié sur soi-même ne m’a jamais attiré.»

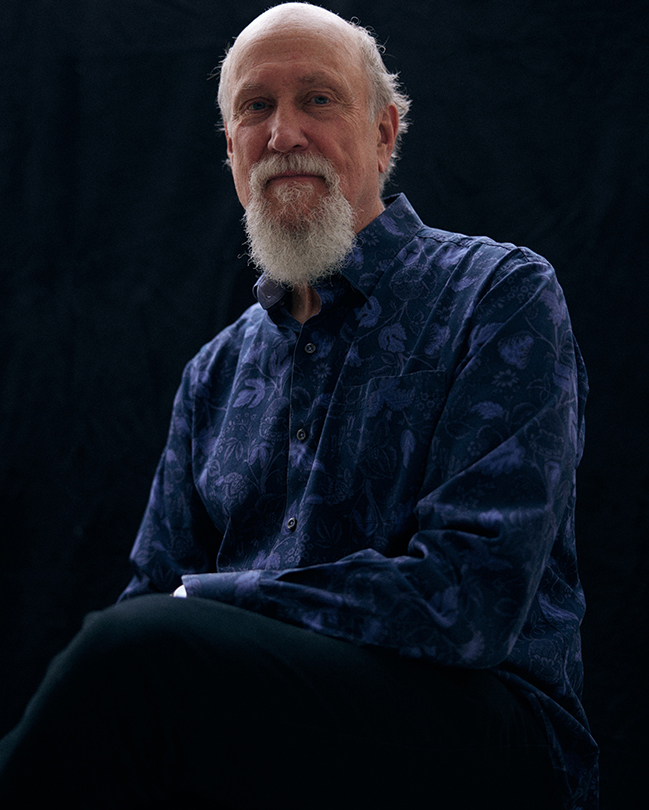

John Scofield © Nick Suttle / ECM Records

Des dizaines et des dizaines d’albums, mais jamais d’enregistrement en solo, ça ne vous avait jamais traversé l’esprit ?

John Scofield : Non, pas vraiment. J’ai de temps en temps pratiqué en solo en utilisant des loops à la maison, mais entrer en studio tout seul en étant replié sur soi-même ne m’a jamais attiré, d’autant que j’avais tant de projets en cours. Mais les choses ont un peu changé avec le lockdown. J’ai amené à la maison une série d’équipements qui me permettaient d’enregistrer seul et je n’avais rien d’autre à faire. J’ai acheté du matériel qui permet de faire des choses incroyables comme cette loop box qui permet d’enregistrer une guitare électrique avec des effets virtuels, sans micro. C’est vraiment très simple et ça sonne très bien. C’est bien meilleur que tout ce que j’avais déjà entendu dans le passé.

N’avez-vous pas pensé au re-recording en faisant appel à d’autres musiciens ?

J.S. : C’est de l’overdubbing, mais j’ai toujours préféré être en contact direct avec les musiciens pour mes enregistrements. Nous réagissons en même temps, il y a une réponse dans l’instant. Bon, ici, c’est un peu ce que j’ai fait avec les loops, mais je n’imaginais pas faire ça avec un batteur par exemple. Il faut qu’il y ait une réponse à ce que vous jouez en jazz. C’est juste bien pour d’autres styles de musique.

Comment avez-vous déterminé le répertoire ?

J.S. : Pendant les deux ans qui ont précédé la pandémie, j’ai joué une série de gigs en solo pendant lesquels j’ai développé un répertoire. Et puis ça a évolué au fur et à mesure car quand on joue en solo, il y a tant de possibilités… Vous jouez des standards, des compositions personnelles, des pièces qui vous viennent en tête sur le moment. Et j’ai développé un répertoire à partir de cela.

La plupart des titres de l’album semble être le miroir de votre carrière : vous introduisez par exemple, « There Will Never Be Another You » qui est sur l’album au Carnegie Hall en 1974 avec Gerry Mulligan et Chet Baker. Il s’agit du tout premier album sur lequel vous apparaissez.

J.S. : J’ai un grand souvenir de cette soirée au Carnegie Hall. J’ai étudié pendant deux ans au Berklee College of Music et je vivais à Boston. C’est le batteur Alan Dawson qui m’a présenté à Gerry Mulligan qui voulait ajouter un guitariste à son groupe. Je n’ai joué qu’une semaine avec Gerry, c’est tout, une semaine à Boston dans un « jazz workshop ». Et un mois plus tard, il m’a rappelé pour le concert au Carnegie Hall. Je ne m’y attendais vraiment pas ! En plus, c’était avec Chet Baker que j’admirais mais que je ne connaissais pas ! Je me souviens que j’étais très nerveux parce que c’était au Carnegie Hall et puis il y avait dans la salle Ron Carter, Bob James, Harvey Mason, Creed Taylor de CTI Records. Je savais que ça serait enregistré… Je me suis étonné moi-même de tenir la distance lors de ce concert ! Et Chet ce soir-là a joué une superbe version de « There Will Never Be Another You », une chanson que j’aimais beaucoup et que je joue toujours depuis lors.

«Le jazz m’intéressait plus alors qu’on me disait que je me ferais plus d’argent avec le rock.»

On sait aussi que vous adorez le rock, d’où « Not Fade Away » sur l’album. Auriez-vous imaginé devenir un « guitar legend » du rock ?

J.S. : Oh oui, une rock star ! (rires) J’adore le rock, j’ai débuté par ça d’ailleurs comme tous les ados qui prennent une guitare en main. Le rock, mais aussi la soul, le rhythm’n blues, le blues. J’étais plongé dans tout ça quand j’étais jeune, avant de me diriger vers le jazz. Le beat de Bo Diddley, c’est ce qui me plait sur « Not Fade Away ». Je n’ai jamais pensé devenir une rock star, parce que pour cela il faut être un bon chanteur. Mais le jazz m’intéressait plus alors qu’on me disait que je me ferais plus d’argent avec le rock… Non, la chose que je voulais faire c’est du jazz. Mais il y a aussi des éléments rock dans ma musique.

Avec « Gov’t Mule » ou « Medeski Martin & Wood » par exemple.

J.S. : Absolument ! C’est une musique qui a traversé ma vie.

« Elder Dance » vient du blues, une autre influence.

J.S. : C’est toujours de là que je viens. A la fin des années soixante, il y a eu cette explosion de guitaristes blues qui m’ont marqué. Tous les gamins blancs des bas quartiers ont été exposés à ce blues. Muddy Waters, Howlin’Wolf, BB King, je les adorais. Et bien sûr, il y avait aussi Hendrix, Clapton et Jeff Beck que j’écoutais beaucoup. Tous ces gens ont été influencés par BB King et les guitaristes de blues en général. J’étais vraiment plongé là-dedans.

Vous reprenez aussi des compositions déjà enregistrées comme « Honest I Do » de « Grace Under Pressure » ou « Mrs Scofield’s Waltz ». J’ai lu que les titres de vos compositions sortent de l’imagination de votre épouse.

J.S. : C’est fou, non ? Elle est bien meilleure que moi pour trouver les mots. Je lui parle des sentiments qu’évoque une composition et elle écrit quelques mots là-dessus. J’ai la chance qu’elle m’aide pour cela. « Honest I Do » qui est sur l’album est un titre d’elle, c’est une sorte de chanson d’amour. Il y a une autre, « Since You Were Asked ». Je ne sais plus d’où lui est venu ce titre, mais ça sonne toujours bien.

A l’inverse, quand vous jouez des standards, pensez-vous au texte ?

J.S. : Je ne suis pas sûr que j’y pense toujours. Ce qui est certain, c’est que si j’ai appris les paroles, je joue le morceau différemment. Quand je ne connais pas les paroles, j’ai tendance à réécrire la mélodie à ma façon. Mais si je connais les paroles, ça donne un côté plus réaliste au morceau, ce qui m’aide dans l’interprétation. A ce moment-là, je ne fais pas que jouer quelque chose qui est dans mon cerveau.

«Les gens criaient «Yankee go home !» et je me demandais si à l’époque, ils souhaitaient que les musiciens américains retournent chez eux également.»

John Scofield © Maxime Schulz / ECM Records

Vous tournez en Europe cet été avec un nouveau groupe « Yankee Go Home ».

J.S. : Je l’ai appelé ainsi un peu comme une blague. A une certaine époque, en Amérique du Sud et en Europe, pendant les manifestations contre les interventions américaines, les gens criaient « Americans go home », « Yankee go home », et je me demandais à l’époque si les Européens voulaient que les musiciens américains retournent chez eux également… On y jouait tellement souvent ! Nous avions la chance d’avoir ce public génial. D’où le nom de ce groupe qui reprend des hits de ces années-là, les années du baby-boom. Je les ai arrangés pour les rendre plus jazzy et ça sonne très américain… Enfin, je ne sais plus trop ce qui est vraiment américain dans cette musique car de nos jours, on est influencé par tant de musique du monde entier. Nous jouons Grateful Dead, Joe Gorges, Alfie, « Hey Joe », …

Vous le jouerez avec les dents ?

J.S. : On ne sait jamais (rires).

Vous avez tant de projets en route. Quelle sera la prochaine idée de John Scofield ?

J.S. : Je n’ai pas vraiment d’idées folles, mais je souhaite toujours faire en sorte que le jazz soit bon, que la communication passe. Je viens de faire une tournée en trio avec Bill Stewart et Vincente Archer à la basse et la communication est tellement géniale avec cette rythmique que j’aimerais aller plus loin avec elle. Nous allons aussi enregistrer avec le groupe dont je vous ai parlé « Yankee Go Home » et puis aussi il y a le duo avec Dave Holland. L’an prochain, je joue un concert en duo avec Gerald Clayton.

John Scofield

John Scofield

John Scofield

ECM