Louis Sclavis : La musique pour rire

Chaque nouvel album de Louis Sclavis est un événement qui mérite qu’on s’y attarde. La sortie de « India » est une belle occasion pour parler de sa musique.

« Régulièrement, il faut alimenter l’histoire avec un nouveau programme, des nouveaux concerts, un peu d’excitation quoi ! »

C’est bien votre deuxième album avec ce quintet ?

Louis Sclavis : Non, c’est le troisième, en fait. Le tout premier, c’était un album qui a été produit par la WDR, la radio allemande, ça s’appelait « Loin dans les terres ».

Mais Benjamin Moussay n’était pas présent pour ce concert.

L.S. : Non, il n’était pas libre, donc je l’ai remplacé par Sylvain Rifflet pour cette session. Ensuite, le deuxième, c’était « Characters on a Wall » chez ECM. Et le troisième, c’est celui-ci, « India ». Ça fait exactement dix ans que le groupe existe.

Pour qu’un groupe dure aussi longtemps, il faut qu’il y ait pas mal d’affinités entre les musiciens. Comment définiriez-vous ces affinités ?

L.S. : L’affinité vient de plusieurs choses. Déjà, humainement, se reconnaître et puis avoir aussi des relations qui progressent, qui se renforcent et qui deviennent, disons, de plus en plus importantes pour chacun. C’est une première chose. La deuxième chose, c’est d’avoir quand même des concerts pour que tout ça existe. Parce qu’on a beau s’aimer, si on n’a pas de concerts, on ne se voit pas… Nous sommes tous pris dans plein de groupes différents. Donc, en fait, voilà ce qui fait les relations, c’est le fait de jouer ensemble. Régulièrement, il faut alimenter l’histoire avec un nouveau programme, des nouveaux concerts, un peu d’excitation, quoi ! Donc, il y a un peu tous ces paramètres qui font qu’on peut rester ensemble un certain nombre d’années sans lassitude. Et puis avec le nouveau programme, on a toujours la même envie, le même plaisir à jouer ensemble.

« Je pense que c’est la dernière fois peut-être que je fais un quintet régulier. »

C’est toujours vous qui êtes à l’origine des compositions. Et j’ai l’impression que vous repartez ici un peu sur le même schéma de souvenirs d’images que sur « Characters on a Wall ».

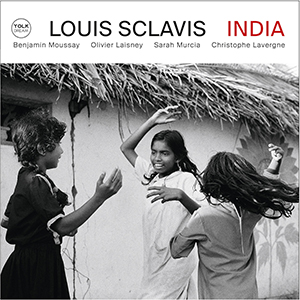

L.S. : Alors, non, pas du tout. Sur celui-ci, il n’y a aucun souvenir et il n’y a aucun support, en fait. Non, ça a été très simple. Je me suis dit : je vais faire un travail qui serait presque un miroir, comme fermer l’autre côté de la parenthèse avec mon premier disque sous mon nom qui s’appelait « Chine » et que j’ai enregistré il y a presque 40 ans. Et j’ai eu cette envie parce que je pense que c’est la dernière fois peut-être que je fais un quintet régulier, parce que ça devient très difficile de tourner avec des groupes un peu importants et qu’aujourd’hui on va plus vers le duo ou le trio, c’est beaucoup plus facile. Donc, c’était un clin d’œil à ce disque qui s’est appelé « Chine » simplement parce que j’avais choisi une photo de Guy Le Querrec prise en Chine avec des Chinois. Et là, je me suis dit, je vais refaire quelque chose comme ça et j’ai appelé le disque « India » pour rester tourné vers l’Est. J’ai choisi une photo qui est un peu le pendant de celle de Le Querrec qui est très marquée indienne. Et je suis parti là-dessus. Il ne s’agit pas du tout de faire de la musique indienne. Simplement, c’est toujours pareil, quand on met un titre, ça devient un petit fil rouge et l’air de rien, ça se distille doucement dans le travail de composition. Il y a des petites choses qui seraient des clins d’œil, une petite fanfare indienne quelque part, voilà, mais sans plus… Quand j’ai proposé l’orchestre pour ce projet, je voulais absolument une trompette et c’est parce qu’il y a une trompette que j’ai fait ces compositions-là. Il n’y aurait pas eu de trompette, il y aurait eu un violoncelle, par exemple, j’aurais fabriqué des mélodies assez différentes. C’est ce son que je voulais parce qu’ avec cette trompette et la clarinette, on a quelque chose d’un peu fanfare de rue justement, et ça m’a un peu guidé. Voilà, on travaille depuis dix ans ensemble donc c’est vraiment les personnalités et les capacités de chaque musicien qui m’ont aidé à composer. J’ai vraiment composé pour eux, en pensant à eux, ça a orienté pas mal l’esprit des compositions.

Je voulais vous parler de la trompette, car j’ai été marqué par « Mousson » où à la fois les souffles de la clarinette et de la trompette sortent un peu du son habituel de ces instruments.

L.S. : Ce qui est bien avec Olivier Laisney, c’est que c’est un trompettiste dont le jeu correspond bien à ma musique, il n’est pas trop dans des phrasés bebop, il a la capacité de jouer à la fois des choses cadrées et puis des choses vraiment libres. Il a aussi un son particulier qui lui est vraiment personnel et qui se marie très bien avec les sons de la clarinette ou de la clarinette basse ; c’est vraiment son jeu qui permet à ce projet d’avoir cette couleur. Je ne le connaissais pas, je voulais une trompette, mais je n’avais pas de nom de trompettiste en tête, et j’ai demandé à Sarah Murcia et, immédiatement, elle m’a proposé Olivier Laisney que je n’avais jamais vu ni entendu.

« C’est dans les concerts qu’on trouve vraiment la mesure de chaque composition. »

Vous êtes le compositeur de toutes les pièces : comment en studio faites-vous passer l’esprit de la musique ? Est-ce que vous conversez beaucoup avant l’enregistrement ? Ou peut-être avez-vous déjà joué ?

L.S. : Oui, on essaie de jouer beaucoup, on répète pas mal, c’est toujours en plusieurs sessions, marche par marche pour arriver à définir le caractère de chaque morceau, savoir comment on va l’exploiter dans l’improvisation. Ensuite, je fais toujours des concerts pendant à peu près une année avant d’enregistrer. C’est dans les concerts qu’on trouve vraiment la mesure de chaque composition parce que c’est en face du public qu’il y a une résistance, on sait jusqu’à quel point on peut pousser telle composition ou pas, on sent quelles sont les compositions qui vont tenir ou celles qui sont plus faibles. C’est vraiment en public qu’on se rend compte de ça. Donc c’est très important avant d’enregistrer de toujours creuser la musique avant, pendant les concerts, puis en studio : on discute, il y a des fois des choses qui sont évidentes, et puis des fois, effectivement, il faut un peu chercher quelle est la meilleure façon d’exploiter un morceau parce que ces morceaux-là ne sont pas écrits de A à Z , il y a toute la part improvisation, il y a tout l’apport de chaque musicien, de son vocabulaire.

Louis Sclavis © Bálint Hrotkó BMC

Je pense par exemple au premier thème de l’album « Phoolan Devi » qui débute par un solo de piano qui fait à peu près 2 minutes, quasi impressionniste, et puis ça tourne en mouvement de danse : c’était déjà quelque chose que vous vous êtes dit en concert « on va le garder » ?

L.S. : Dans le disque, l’organisation est déjà préétablie parce qu’il faut aller vite, on a deux jours de studio. J’aime aussi avoir des dramaturgies qui soient assez précises, que ça soit pour l’organisation des morceaux dans le disque, pour le déroulement de chaque morceau. C’est toujours conçu comme une petite pièce de théâtre : il y a toujours un prologue et un épilogue.

Le mot dramaturgie convient très bien. Je trouve qu’il y a un morceau notamment, « Gange », qui est très contrasté avec une intro assez effrénée et puis qui devient très paisible, presque langoureux. C’est vraiment très construit, mais ça laisse de la place à l’improvisation.

L.S. : Ah oui bien sûr ! Et puis c’est vrai qu’en concert, on prend encore plus de liberté, mais des fois ça fait que les morceaux durent un peu trop longtemps pour un disque : donc, sur un disque, l’improvisation est plus maîtrisée, c’est pas des traversées au long cours, on réduit un peu le trajet, mais l’improvisation, la liberté de chacun reste essentielle.

J’ai été aussi frappé par la place de Sarah Murcia.

L.S. : Oui, elle est un peu le pivot dans ce projet : elle a une grande maîtrise, elle a des idées très originales sur la façon de faire des bass lines, des grooves, et puis elle s’entend très bien avec Christophe Lavergne puisqu’ils jouent ensemble depuis des années dans plein de projets différents : ils sont vraiment soudés et ça permet à chacun des deux d’être très libre parce que chacun sait très bien où va l’autre.

Ça m’a surtout marqué dans le morceau « Montée au K2 ». D’où vient ce titre ?

L.S. : On reste en Inde, ou plutôt au Népal. J’ai fait il y a quelques années une musique sur un documentaire italien qui a été tourné lors de la première ascension du K2 par les Italiens, c’était en 1910 quelque chose comme ça. Il y a eu un documentaire et j’en avais fait la musique : il y a une image où on voit les types tous en ligne sur une crête, sur une montée abrupte blanche à la queue leu leu montant sur un rythme obstiné, on sent qu’on n’avance pas à pas, ça dure, ça dure, ça dure… Et c’était un peu l’idée : pour composer, j’ai besoin d’un mouvement, je n’ai pas tellement besoin d’une image, et encore moins d’un sentiment, ça je m’en fiche complètement. Là, ce mouvement assez précis m’a donné l’idée de faire quelque chose qui colle au son du groupe, un peu à la Mingus.

« Je sais ce que j’ai aimé, pourquoi j’ai aimé le jazz, je ne renie pas l’histoire, mais je n’éprouve aucune nostalgie. »

Dans votre interview au Théâtre Gütersloh, vous parlez de cette formation comme d’un vrai retour au jazz band. Par ailleurs, vous parliez de la musique New Orleans, de Duke Ellington pour en arriver là où vous êtes aujourd’hui.

L.S. : Alors, ce n’est pas un retour, pas un retour du tout : c’est l’alternative. J’ai fait beaucoup de projets qui ressemblaient à des projets assez chambristes, notamment quand j’ai fait mon projet avec lequel je continue à jouer, « Les Cadences du Monde » où il y a deux violoncelles et une percussion iranienne : voilà, un son qui n’est pas un son traditionnel du jazz. J’ai aussi fait beaucoup de choses avec des musiciens de musique baroque, c’est pour, disons, respirer un autre air, ça me permet de composer autrement, et j’ai besoin de ça. Si je veux continuer à avancer ou à trouver des choses un peu nouvelles, il faut que je compose des groupes, des orchestres particuliers, le passé ne m’intéresse pas, je sais ce que j’ai aimé, pourquoi j’ai commencé le jazz, je ne renie pas l’histoire : c’est la colonne vertébrale, mais je n’ai jamais de nostalgie ou d’envie du passé.

Chacun de vos projets a une couleur ?

L.S. : Elle est basée sur les musiciens, c’est-à-dire qu’avant de faire un projet, avant de composer, avant toute chose, je forme un groupe et c’est lui qui va tout guider. Dès que je trouve le groupe idéal, d’un seul coup, la musique arrive, l’envie arrive et je commence à travailler et j’ai toujours fait comme ça. Ce sont les musiciens qui sont la base de tout.

La photo intérieure du livret, je la trouve vraiment amusante : on vous y voit en pleine introspection, en pleine réflexion, et, derrière vous, là dans le divan, quatre musiciens qui se marrent !

L.S. : En fait, quand on est leader, quand on dirige un groupe, c’est un peu ça ! Je ne peux pas jouer avec des musiciens avec lesquels je ne me marre pas ! C’est ça : pourquoi est-ce qu’on reste ensemble ? Et bien, c’est parce qu’on rigole ensemble. Et si je revois tous les musiciens avec lesquels je suis resté longtemps et tous ceux avec lesquels je joue encore aujourd’hui, mais qu’est-ce qu’on se marre ! C’est quelque chose de très important parce que quand on passe des journées ensemble sur la route et puis des longueurs incroyables dans le train, et puis après on se retrouve dans des loges, et puis il faut répéter etc. Il faut vraiment pouvoir rire ensemble ; si je ne ris pas avec quelqu’un, ça ne m’intéresse pas de jouer, ce qui fait du bien par les temps qui courent. Tous les musiciens avec lesquels j’ai été, mais qu’est-ce qu’on a pu rire. On se rappelait ça avec Portal ou avec Jacques Di Donato, mais qu’est-ce qu’on pouvait rire sur scène, et c’était autorisé ! Donc j’essaye encore aujourd’hui d’avoir quand même des moments où on peut rire sur scène.

Louis Sclavis Quintet

Louis Sclavis Quintet

India

Yolk