Louise Knobil : Hors codes

Louise Knobil, intarissable, une sorte d’ovni dans un monde formaté de la chanson, une vraie découverte qu’il fallait absolument entendre.

« Je me suis rendue compte que j’avais le droit d’écrire ce qui se passait dans ma tête sans devoir me gêner. »

Quel a été votre parcours musical ?

Louise Knobil : Je viens plutôt des milieux musicaux alternatifs, un parcours musical un peu atypique. J’ai commencé à jouer de la basse électrique dans un groupe quand j’avais 18 ans. C’était un groupe où on n’étaient que des punks, des nanas, et on a tourné dans toute la Suisse, souvent dans les espaces alternatifs. La chanteuse écrivait les textes, elle était complètement autodidacte et fantasque. On écrivait aussi beaucoup en collectif. Je pense qu’aucune de nous n’avait de filtres. On s’est juste construit un imaginaire sans trop d’influence du monde extérieur. Et je me suis sentie très à l’aise là-dedans. Par la suite, j’ai accompagné, autant à la basse électrique qu’à la contrebasse, pas mal de chanteurs et chanteuses sur des tournées. J’écoutais plein de disques et je me nourrissais de plein de choses sans forcément aller jusqu’au bout. Ainsi, les personnes avec qui je jouais n’écoutaient pas forcément de la chanson française, mais écrivaient quand même des paroles en français. Et du coup, ça m’a fait me rendre compte inconsciemment que j’avais le droit d’écrire ce qui se passait dans ma tête sans devoir me gêner, sans devoir faire des métaphores grandiloquentes ou de devoir imiter un style.

Des influences tout de même ?

L.K. : Quelqu’un qui m’a pas mal influencée, c’est Milla Pluton, une référence très obscure, une musicienne de Genève, qui écrit juste des textes beaucoup plus engagés ouvertement que les miens, mais juste comme elle les entend, sans se poser plus de questions. Et cette espèce de candeur m’a touchée énormément. Et je pense que je m’inspire de ça avec un petit peu plus, je pense, de poésie et de double sens.

Ça, c’est plutôt au niveau des textes. Est-ce qu’il y a à Lausanne, à Genève, des écoles de jazz comme on en rencontre en France, mais aussi en Belgique, qui moulent un petit peu le style d’un musicien ?

L.K. : Alors, oui, j’ai fait la haute école de jazz à Lausanne. J’ai un bachelor et un master en jazz, en contrebasse jazz. C’est vraiment à l’école que j’ai appris toute la tradition du jazz, les standards, l’histoire. J’ai vraiment commencé à jouer cette musique-là, à la comprendre et à m’en passionner. Je n’écoute que ça. J’écoute très peu de chansons, finalement.

« L’école m’a fait du bien pour tout ce qui touche aux connaissances de base, mais m’a fait aussi beaucoup de mal en termes de créativité. »

Des voix en jazz ?

L.K. : J’écoute plutôt beaucoup de jazz instrumental. Et je dirais que ce qui m’a beaucoup influencée, c’est quand j’ai découvert Charles Mingus, qui m’a touchée dans le plus profond de moi, parce que déjà, c’est un contrebassiste. Il fait deux notes, on sait que c’est lui. Et puis, c’est surtout un magnifique compositeur et arrangeur. J’aimais beaucoup le fait qu’il puisse à la fois être dans le groupe et faire groover le groupe avec sa contrebasse ; je trouve ses compositions exceptionnelles, ses arrangements encore plus. Je pense que c’est lui qui m’a fait un peu me rendre compte que le jazz, ce n’était pas, entre guillemets, juste jouer les standards très, très bien. Je dirais que l’école m’a fait du bien pour tout ce qui est connaissance de base, mais m’a fait beaucoup de mal en termes de créativité. Mais c’est le grand classique des écoles, finalement.

D’autres influences ?

L.K. : Esperanza Spalding, plus contemporaine, pour un peu les mêmes raisons, dans le sens où elle sait tout faire, c’est une génie. Elle chante, elle compose, elle arrange, elle écrit, elle joue de la contrebasse, de la basse électrique. Et puis, c’est pareil, elle m’a permis de me rendre compte que j’avais le droit de faire vraiment tout ce que je voulais avec un bagage de connaissances qui est celui du jazz.

Jouer de la contrebasse et chanter est assez compliqué : comment est-ce qu’on surmonte cette pratique ?

L.K. : En fait, je crois que c’est mon petit côté un peu, entre guillemets, genre « nerd » du jazz et du rythme. Dans le sens où ça me plaît de me mettre un peu des challenges comme ça. J’ai pas mal bossé des mesures composées. J’ai fait un peu tous les trucs qui peuvent paraître récalcitrants. Moi, je me suis beaucoup amusée à les travailler pendant que j’étais aux études. En fait, ce que j’aime avec la contrebasse et la voix en même temps, c’est le côté contrepoint : j’aime composer un morceau que je peux jouer juste avec une mélodie et une ligne de basse et on comprend ce qui se passe. Et ce que je trouve génial avec mes deux instruments monophoniques, la contrebasse et la voix, c’est que je suis obligée d’avoir des bonnes mélodies.

Comment s’est faite l’association avec vos deux partenaires, clarinette basse et batterie ?

L.K. : Je les ai les rencontrés à l’école de jazz, on se croisait, on n’était pas dans les mêmes années. On faisait ce qu’on appelle des sessions, dans le sens où on se prenait une salle et puis on invitait quelques copains pour venir jouer. Des fois, c’était eux. Des fois, ce n’était pas eux. Mais au fur et à mesure, c’est avec ces deux-là que j’ai eu le plus d’atomes crochus.

Quant à l’histoire du trio sans harmonie, en fait, j’ai expérimenté quand même des trucs avec un piano avant. Mais en réécoutant des enregistrements de concerts, je me suis rendu compte que ça faisait une chanteuse qui s’accompagnait à la contrebasse, alors que moi, je suis plus contrebassiste puis après, chanteuse. Je me suis dit, mais en fait, cette pianiste, elle est super. Je ne pense pas que le problème, c’est la musicienne, le problème, c’est le piano. Dans le sens où je n’avais pas besoin d’entendre les accords littéralement sous la mélodie. Et je voulais vraiment mettre en valeur le contrepoint contrebasse-voix. Donc, j’ai tout simplement retiré le piano !

Et la clarinette basse couvre un spectre sonore assez large.

L.K. : Un spectre sonore absolument hallucinant qui va du registre de la contrebasse jusqu’au registre de ma voix, qui peut être quand même assez aiguë. Je peux vraiment m’amuser à lui donner soit une fonction de basse, soit une fonction de liant entre les deux, soit une fonction de doublure de voix. Elle a son univers artistique, ses idées de solo et puis son implication dans le projet. On est vraiment très, très connectés musicalement, même aussi dans la vie. C’est ça aussi qui fait que ça marche.

Le piano aurait sans doute aussi réduit très fort votre spectre vocal. Il y a déjà un côté très explosif dans votre façon de chanter qui n’aurait peut-être pas collé avec un piano.

L.K. : En effet, je suis d’accord avec vous. Et puis, surtout, le trio, j’aime bien parce que ça permet vraiment de mettre en valeur chaque musicien, pas seulement pour son rôle dans l’orchestre, mais aussi pour sa personnalité tout court. Et puis, j’ai l’impression que là, on va arriver à deux ans de concert ensemble, 120 concerts… Je nous ai vus progresser, se connaître.

Et Chloé est une fameuse clarinette basse, c’est une belle découverte.

L.K. : Oui, c’est vraiment une musicienne incroyable. Pour la petite anecdote, elle s’est fait voler sa clarinette basse en février dans le train. Du coup, pour ce concert, elle n’avait pas encore retrouvé de clarinette basse, c’est quelqu’un qui lui avait prêté un vieux clou. Sur le disque, elle joue sur cet instrument ! Et je n’ai pas vu de différence, parce qu’elle a un niveau tellement élevé !

C’est un instrument qui colle bien à vos textes par son côté un peu moqueur.

L.K. : Oui, il y a vraiment un côté clownesque, en fait, avec cet instrument. Elle a beaucoup d’humour. Quand on regarde Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, j’ai l’impression qu’ils passent leur temps à se marrer. Je trouve que ça fait vraiment partie de la tradition, ça fait partie de l’histoire.

Knobil © Pierre Daendliker

Au niveau des textes, vous allez dans un spectre aussi très large. Ça va à la fois d’un humour assez décalé, je vais dire un humour « ménager », avec le pesto et la lessive. Et puis, il y a aussi des pages plus sentimentales. Qu’est-ce qui vous a inspiré dans votre écriture ?

L.K. : Je compose comme si c’était mon journal intime musical, dans le sens où je compose à partir de choses qui m’arrivent ou qui arrivent aux autres, dont je suis le témoin. Par exemple, si je prends le morceau sur la lessive, je suis en train de plier ma lessive, je rentre de tournée, je dois encore faire ces lessives. Je me dis que c’est fou quand même de se dire que toute ma vie, je vais faire ça. C’est le cycle éternel des lessives. Ça m’a fait penser au mythe de Sisyphe en même temps. Je me note ça dans un petit cahier ou je le garde dans un coin de ma tête. À partir de là, je vais avoir des idées de paroles, des idées de bout de mélodie à la contrebasse, des idées d’accords.

« Mes albums préférés de jazz sont soit des albums live, soit des albums des années 60 qui ont été enregistrés dans l’esprit live. »

On a d’ailleurs l’impression aussi sur le disque que les textes sont presque improvisés. Vous avez sorti un disque en studio avant, mais on vous sent plus à l’aise dans le live.

L.K. : Oui. C’est pour ça que je voulais sortir un album live parce que, personnellement, mes albums préférés de jazz, c’est soit des albums live, soit des albums des années 60 qui ont été enregistrés dans l’esprit live. Si je veux m’écouter un bon vieil album de jazz et me faire transporter par des solos, je vais privilégier les albums live, aller directement en concert ou écouter les albums des années 60 dans lesquels les technologies n’étaient pas encore assez pointues pour pouvoir tricher. Je pense que la grande force de ce projet-là, c’est le live.

Est-ce que vous pourriez citer trois albums live que vous écoutez régulièrement ou qui vous ont vraiment marquée ?

L.K. : Le premier auquel je pense, c’est « Four and More » de Miles Davis. Où, il faut qu’il prenne absolument tout super vite. Et puis dans un tout autre style, il y a « Sunday at the Village Vanguard » de Bill Evans. Rien à voir, mais je ne sais pas, il y a un truc mystique qui se passe.

Je pensais que vous citeriez un Mingus.

L.K. : Je n’ai pas un live en tête, mais il y a un truc de Mingus qui m’a marquée, je crois que c’est « Stockholm 62 », où, en fait, ils ont une répétition filmée, où ils sont dans une espèce de grand théâtre, mais vide. Et ils répètent « Meditation on Integration » avec Eric Dolphy. Et puis, Dennis Richmond, son binôme à la batterie. Ils sont six musiciens, je crois. Je crois que c’est ma version préférée de tous les temps de « Meditation on Integration ».

« Quitte à être fauché, autant faire exactement ce qu’on aime. »

On vous sent terriblement à l’aise dans ce format public.

L.K. : Je suis contre le fait que la musique qui doit être absolument lisse et parfaite. Rien ne doit dépasser parce que les habitudes d’écoute ont changé. Le jazz, pour moi, c’est un des rares styles de musique qui permet de s’écarter de ça. Parce que de toute façon, c’est une musique qui est en évolution et en création, il n’y a pas vraiment une industrie de streaming du jazz. De toute façon, quitte à être fauché, autant faire exactement ce qu’on aime. Et je me dis, mais pourquoi les albums doivent-ils forcément durer entre 50 minutes et une heure ? Vu qu’aujourd’hui, on n’a plus de contraintes physiques. On pourrait sortir des albums de trois heures si on voulait. Pourquoi on ne fait pas ça ? Parce que ce n’est pas rentable ? Si on s’écarte de cette vision où on est tous contaminés par une espèce de néolibéralisme, moi la première avec les réseaux sociaux, je me dis que moi, j’ai envie de raconter une histoire à mon rythme comme j’ai envie.

Knobil

Knobil

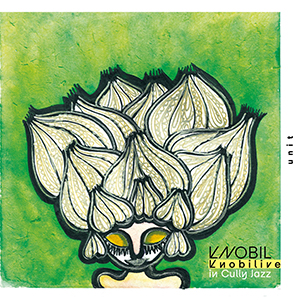

Knobilive in Cully Jazz

Unit Records