Ava Mendoza, à la croisée des chemins

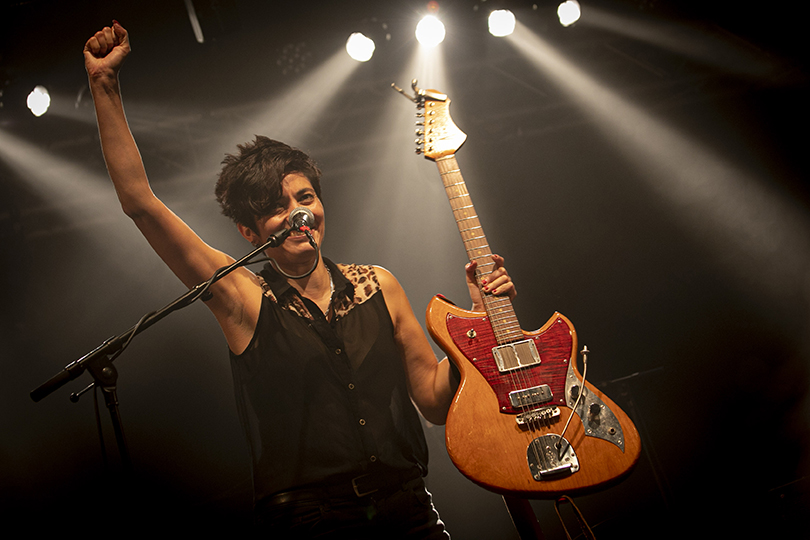

C’est à l’occasion de l’Atlantique Jazz Festival que nous l’avons découverte et rencontrée. Armée de sa seule guitare électrique et (parfois) de sa voix, Ava Mendoza nous a pris à la gorge avec son blues désarticulé. Est-ce ainsi qu’on séduit un public ? Oui, assurément…

«La dernière chose que je voulais faire était d’étudier les règles du jazz !»

J’ai lu ta biographie « Wikipédia » en arrivant. J’ai ainsi appris que tu as démarré par la musique classique et que très vite, tu t’es tournée vers le punk. Comment s’est déroulé ce processus ?

Ava Mendoza : J’ai en effet grandi en jouant de la guitare classique. Je le faisais très sérieusement, je suivais des cours. Très jeune, je suis entrée dans un pensionnat où on enseignait les arts : la danse, le théâtre, la musique… Un enseignement très traditionnel. À l’âge de seize ans, je pouvais interpréter Bach, Villa-Lobos, Brahms. Des compositeurs que j’apprécie toujours d’ailleurs. Je pouvais les jouer fidèlement et d’autre part, je voulais trouver ma propre voie, improviser, jouer ma propre musique. Et ce que j’écoutais à cette époque-là, c’était essentiellement de la musique punk, avec des passages improvisés : Sonic Youth, Black Flag,… Ma famille vivait au sud de Los Angeles. Il y a là-bas une scène où il existe des croisements entre le jazz et le punk-rock. Le premier que je suis allée voir était Nels Cline. Il jouait de la guitare comme s’il s’agissait d’une partie de son corps. J’étais loin de ce niveau-là, mais j’ai compris que c’était ça que je voulais faire, en cherchant ma propre façon de faire de l’improvisation. J’ai commencé par le jazz. J’avais déjà passé beaucoup de temps à étudier les règles de la musique classique et la dernière chose que je voulais faire était d’étudier les règles du jazz ! J’ai donc improvisé avec ma guitare, en utilisant les feedbacks. J’ai commencé à jouer avec John Dikeman qui venait d’Amsterdam à l’époque et qui vit à Ostende aujourd’hui. Ça m’a conforté dans l’envie de jouer cette musique improvisée.

Durant ta période d’apprentissage, as-tu dû jouer en cachette ?

A.M. : Non, ce n’était pas aussi strict que cela. J’affichais mes goûts pour Sonic Youth, ce genre de choses. Par contre, ça a été un vrai combat : trouver ma voie, trouver un son qui me corresponde, avec cet instrument dont je me sens si proche.

Tu as quitté la côte Ouest pour te rendre à New York. C’est à New York que les choses intéressantes se passent musicalement ?

A.M. : Non pas exclusivement. J’ai vécu à Oakland en Californie, où je suivais des cours au Mills College. Puis je suis partie à Brooklyn où je me suis installée depuis dix ans environ. Il y a plus d’audience là-bas pour la musique que je fais. Mais c’est à Oakland que j’ai trouvé ma personnalité musicale. On y trouve aussi une scène de musique électronique dont je me suis inspirée pour introduire de nouveaux sons dans ma musique. J’ai commencé à utiliser des pédales d’effets. Je jouais tout le temps, avec d’autres musiciens, dans divers types de projets. C’est ainsi que mes valeurs et mon caractère se sont forgés en tant que musicienne. Lorsque j’ai déménagé sur la Côte, j’ai rencontré d’autres musiciens, beaucoup plus instruits que moi, qui avaient fait le conservatoire. Ce n’était pas mon cas – avec les défauts et les qualités que cela induit – mais j’avais déjà une identité claire.

À New York, tu as rencontré des personnages « cultes » : John Zorn,… Comment cela s’est-il passé ?

A.M. : Nels Cline et Carla Bozulich avec lesquels j’ai joué et Fred Frith, qui a été mon professeur et avec qui j’ai joué plus tard. Finalement, toutes ces personnes avec lesquelles j’ai forgé mon identité musicale proviennent de Californie…

Quand je t’entends jouer, j’entends plutôt des sons de la côte Est…

A.M. : Tout est question de références. J’ai plutôt l’impression que ma musique sonne « Oakland ». Mais il n’y a pas beaucoup de musiciens là-bas, le son « Oakland » est peu connu en Europe. Ici, tout le monde considère que New York est la principale référence musicale aux Etats-Unis.

«Si je joue du blues, je le fais à ma façon, de manière étrange et déconstruite.»

Tu joues dans différentes configurations : y compris en solo, comme ce soir. Y en a-t-il une que tu préfères, pour laquelle ton jeu s’adapte le mieux ?

A.M. : Ça change un peu en ce moment, mais c’est toujours la configuration solo qui m’inspire le plus. J’ai commencé à travailler le solo avant la pandémie. Durant cette période, je n’ai fait que cela, je ne pouvais pas jouer avec d’autres musiciens. C’est très intimiste et j’adore ça ! Mais j’aime aussi jouer dans un groupe. Je co-dirige un quartet avec Devin Hoff. On y trouve aussi James Brandon Lewis et Ches Smith. Ça s’appelle Mendoza Hoff Revels. J’en suis très fière. Notre album devrait sortir en octobre, on tournera en 2024.

Ava Mendoza © France Paquay

Les énergies ne sont probablement pas les mêmes… Tu arrives à mettre autant de puissance en solo ?

A.M. : C’est différent de jouer avec un batteur bruyant et fou, bien sûr. Mais créer de l’énergie en solo ne pose pas problème. Le plus dur, c’est d’écrire une musique qui me plaise pour une guitare solo… et de ne pas oublier de régler toutes mes pédales avant le concert !

J’avais entendu dire que tu étais une chanteuse de blues… Avec ce que j’ai entendu ce soir, je n’en suis pas convaincu…

A.M. : Ah Ah ! Qui t’a dit ça ? Qui diffuse de la désinformation ? (rires) J’aime beaucoup la musique blues, j’ai passé beaucoup de temps à l’étudier sur ma guitare. Mais si je joue du blues, je le ferai à ma façon, de manière étrange et déconstruite. Je n’essaierai jamais de jouer comme Robert Johnson, Buddy Guy ou un autre. En ce qui concerne le chant, je ne suis absolument pas une chanteuse de blues. Je fais juste de mon mieux pour chanter d’une manière fidèle à mes paroles. En vérité, je suis bien plus guitariste que chanteuse.

Qu’est-ce que tu exprimes sur la scène, quand tu es seule face au public ?

A.M. : J’essaie autant que possible de créer de l’énergie et de l’intimité avec le public.

(Les deux questions suivantes sont posées par Anaïs, l’attachée de presse du festival qui m’aide à ce moment-là pour traduire nos échanges – NDLR)

Sur ton compte Instagram, tu partages ton avis sur ce qui se passe à Gaza. Tu es en colère par rapport à cela. Est-ce que tu exprimes cette colère sur scène également ?

A.M. : Oui, absolument. Je suis en colère parce que mon pays finance l’apartheid et un génocide. Et les médias occidentaux en parlent de façon tellement détournée… Je me sens responsable en tant que citoyen américain. Je ne pense pas qu’on ait le droit d’être spectateur d’un génocide. La façon dont je l’exprime est différente chaque soir. Il y a deux jours, j’en ai ouvertement parlé sur la scène, à Lyon… Et personne n’est venu me casser la figure… C’était donc positif (rires). Ce soir, je n’en ai pas parlé. Je n’arrivais pas à le faire. Mais j’y pense toujours, cela influence ma façon de jouer. Je fais de mon mieux pour m’exprimer sur scène quand je le peux. J’exprime le fait que les gens ne sont pas liés à leur gouvernement, que tuer un nombre massif de civils ne peut pas être la solution au problème. Le droit du peuple palestinien à exister doit toujours être soutenu.

«La façon la plus honnête de jouer de la musique d’une tradition avec laquelle vous n’avez pas grandi est de faire quelque chose qui vous est totalement personnel.»

Tu es très respectueuse du blues, des traditions qui y sont liées. Est-ce délicat de jouer cette musique-là par rapport à l’histoire de la communauté noire américaine ?

A.M. : C’est complexe et très important pour moi d’essayer de connaître et de reconnaître l’Histoire. Je ne proviens d’aucune sorte de culture blues traditionnelle. J’ai grandi dans le Sud de la Californie, dans un centre commercial. Pas dans le Mississippi ou à Chicago dans un juke joint (rires). Pour moi, la façon la plus honnête de jouer de la musique issue d’une tradition avec laquelle vous n’avez pas grandi est de faire quelque chose qui vous est totalement personnel. Offrir quelque chose personnel et non essayer d’imiter ou de revendiquer un héritage. Tout en reconnaissant cet héritage, ses musiciens, cette lutte.

J’ai lu également sur ta page Wikipédia que selon le magazine Guitar World, tu faisais partie des « Ten Female Guitarists You Should Know » (sic). Est-ce que cela a un sens selon toi ? Pourquoi scinder les hommes et les femmes par rapport à un instrument ?

A.M. : Oui, c’est ridicule. Même si j’ai ressenti cela comme un honneur à l’époque. Mais en effet, c’est absurde !

Quand on écoute une guitare les yeux fermés, on ne dissocie pas le son d’un guitariste de celui d’une guitariste…

A.M. : Bien sûr que non ! J’aimerais penser que nous nous trouvions à un moment où les choses n’ont plus besoin d’être catégorisées de cette façon… Par contre, je réalise aussi que pour les enfants, les jeunes filles qui veulent apprendre à jouer de la guitare, c’est important d’avoir des modèles à qui ressembler. Donc, je suis un peu ennuyée que nous nous trouvions encore à certains égards à l’âge de la pierre en termes de « genres » chez les guitaristes, mais je reconnais aussi que ce type de classements peuvent être utiles pour les jeunes musiciens.

Merci à Anaïs pour son aide.

Ava Mendoza

Ava Mendoza

New Spells

Relative Pitch Records

Traduction libre : France Paquay