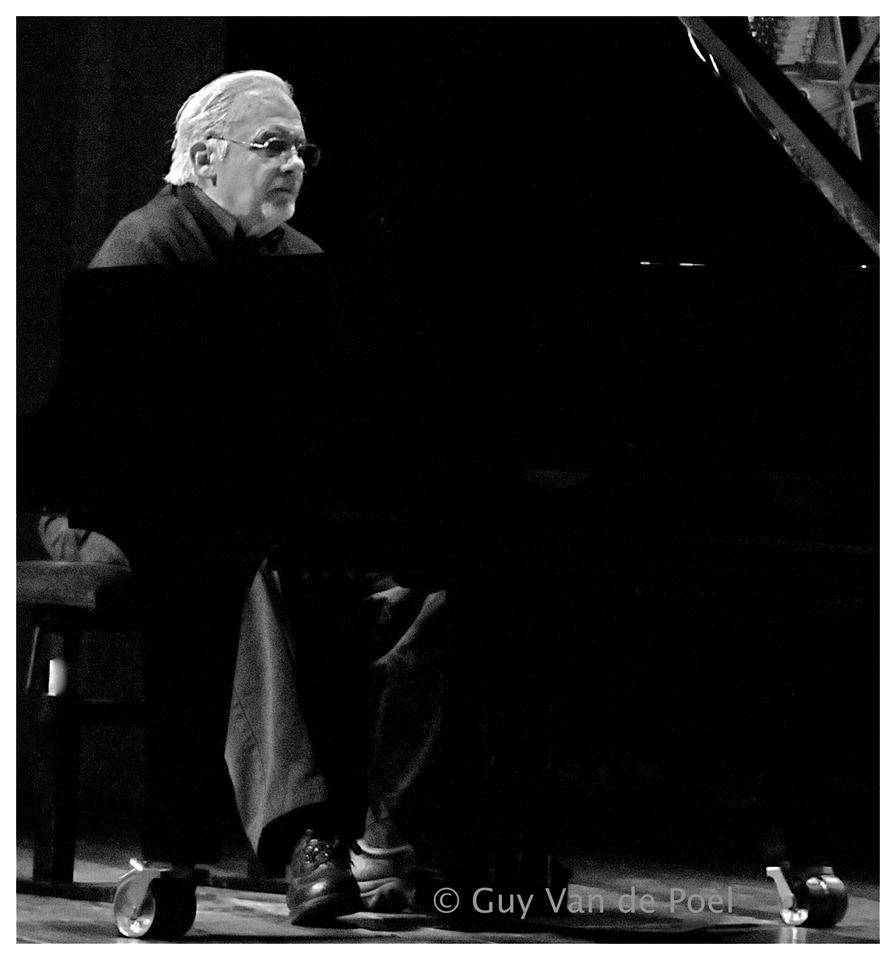

De Paul Bley#2

Paul Bley (1932-2016)

Immense artiste qui vient de nous quitter. (suite)

par Jean-Michel Van Schouwburg

photographies @Roma (2009) de Guy Van de Poel

La musique de Paul Bley se caractérise par un toucher unique au piano, une dynamique alliant puissance et légèreté, et une expressivité étonnante dans la mélodie qui n’appartient qu’à lui, alors qu’il cultive la dissonance et des constructions audacieuses et souvent risquées. Son jeu lumineux, dont les silences et son sens de l’épure, est l’élément le plus frappant, surtout lorsqu’il joue en solo. Il est porteur d’une voix singulière et unique. Il rend mélodieuses et fascinantes les audaces qui bousculent la bienséance jazzique, tout en restant proche du blues. Bley fait chanter le décalage chromatique et les harmonies très avancées, dans un mélange détonnant d’allégresse et de mélancolie. Son attaque qui évoque les pianistes latinos est aussi atypique qu’économe et communicative, ainsi la complexité, le minimalisme et l’angularité abrupte d’Around Again ou la douce rêverie de Ballad. Le son de Bley attire immédiatement l’oreille et la moindre de ses notes est reconnaissable. Pour schématiser, on peut dire que si Cecil Taylor est bien le pianiste créateur incontournable du nouveau jazz libre, face à la stature monolithique du danseur dans l’espace du clavier (Monk), on ne trouve que Paul Bley comme meilleur « challenger », par cette approche synthétique ouverte à de multiples possibilités.

Paul Bley va toujours plus loin. Une nouvelle génération de musiciens révolutionnaires se concentrent à New York : Sun Ra est de ces musiciens comme John Gilmore et Marshall Allen, Archie Shepp, Sunny Murray, Steve Lacy, Bill Dixon, Marion Brown, John Tchicaï, Henry Grimes etc. Ostensiblement, et fait rare parmi les musiciens ayant une réputation dans le milieu du jazz “normal”, Bley coupe les ponts avec la pratique du jazz qui découle du bop, même sous ses formes les plus avancées, telles celle des musiciens expérimentateurs de l’écurie Blue Note : Joe Henderson, Andrew Hill, Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Wayne Shorter. Bley venait d’ailleurs d’enregistrer un album dans cette direction sous le leadership du trompettiste Don Ellis, en compagnie de son futur associé à la contrebasse, Gary Peacock (Essence Pacific Jazz). Il s’affiche donc avec les révolutionnaires au sein de leurs collectifs successifs, prenant ainsi fait et cause pour les Marion Brown, Milford Graves ou Sunny Murray. Très vite, la musique de Paul Bley se radicalise de plus belle. Il s’adjoint le saxophoniste John Gilmore, un saxophoniste original dont le grand John Coltrane s’est inspiré (en rémunérant grassement des leçons privées !), et grave plusieurs compositions en quartet avec Steve Swallow et Paul Motian à la batterie, déjà célèbre pour les enregistrements avec Bill Evans (albums mythiques au Village Vanguard). Mais ici, Motian est sauvage et chahuteur. Ces plages seront éditées par la suite sous le titre de Turning Point (1976) pour son propre label IAI, et seront aussi incluses dans l’album Turns par Savoy en 1986. Le travail est de moins en moins bien payé, leur musique étant de moins en moins commerciale. À l’époque Cecil Taylor joue dans des bars avec Sunny Murray ! Entre deux rares festivals et, après être revenu de Scandinavie, Paul Bley présente à tous un phénomène extraordinaire qui pousse le bouchon encore plus loin : Albert Ayler, saxophoniste ténor avec un son à réveiller un mort et un lyrisme aussi fou que sa sonorité pulvérise l’idée même du saxophone ! Coup sur coup, Motian s’évade, Swallow rejoint Stan Getz et un nouveau vibraphoniste prodige, Gary Burton. Bley raccroche alors le bassiste Gary Peacock qui vient d’enregistrer avec Bill Evans, et fraichement recruté par Miles Davis. Le Paul Bley Trio est devenu un quintet avec Sunny Murray à la batterie. Peacock est tellement sous le choc d’Albert Ayler qu’il refuse l’invitation de Miles pour rester à proximité du saxophoniste fou. Quand on aime on ne compte pas ! Et ils se marie avec une poétesse et chanteuse anglaise, Annette Peacock, qui se mettra à composer pour le groupe par la suite. Paul Bley racontera qu’il commanda de nouvelles compositions en temps libre à Carla, car Sunny Murray improvise tout le temps, sans tenir compte des indications de la partition sommaire. Finalement, Ayler, Peacock et Murray forment le fameux trio historique de l’an zéro du free-jazz et enregistrent en juin 64 Spiritual Unity, publié par un nouveau label entièrement dédié à l’avant-garde du jazz : ESP.

L’émotion introvertie qui se dégage des enregistrements en trio du milieu des années 1960 ne doit rien à l’échec amoureux avec Carla. Que nenni ! Paul Bley est tellement motivé par son art que rien ne peut l’arrêter, ni l’impressionner. Annette Peacock, l’égérie du trio d’Albert Ayler, et qui a accompagné les pérégrinations du quartet Ayler/ Don Cherry/Peacock Murray à Rotterdam et Copenhagen, se voit larguée par son bassiste de mari qui s’en va pour étudier l’alimentation macrobiotique. Paul est sensible au charme de la mystérieuse chanteuse à qui il va confier la tâche d’écrire pour son nouveau trio. Son but est de faire une synthèse de ses expériences des cinq dernières années, en récupérant de l’espace pour le piano. Il lui manque des partenaires. En effet, Gary Peacock, bassiste superbement inspiré et novateur, n’est pas disponible. En tournée, il croise le batteur de la formation du trompettiste Carmell Jones, Barry Altschul, un solide client, qui a déjà intégré les astuces polyrythmiques des Roy Haynes, Elvin Jones et Tony Williams. Comme Carmell Jones est en tournée avec Horace Silver, et que Bley, précédé de sa réputation dispose de quelques engagements sérieux, l’affaire est conclue. À Copenhagen, en novembre, ils vont enregistrer un disque en trio avec les nouvelles pièces elliptiques d’Annette Peacock, avec le bassiste Kent Carter : Cartoon, Touching et Both. Start, une pièce que lui a léguée Carla, et qui tressaute comme Ictus, mais dans laquelle on entend que Bley va chercher son inspiration encore plus avant. Altschul colore la musique et fait chanter ses tambours. La rythmique est free et le bassiste a carte blanche. Pour cela, il aère son jeu, ce qui permet d’entendre clairement les improvisations du contrebassiste. Mazatalan, une composition rythmée, rappelle que le style de Bley est influencé par les pianistes des Caraïbes. Closer, la deuxième composition de Carla dans ce disque, est en tempo libre et s’étale avec une lenteur inaccoutumée. C’est une ballade à la métrique distendue et aux notes raréfiées. Quoi qu’il joue, la musique en suspension flotte dans l’espace, anguleuse et accidentée, elle rebondit sur les roulements des fûts d’Altschul. On reconnaît le pianiste à chacune de ses notes. Thelonious Monk mis à part, ou son ami Ran Blake et Mal Waldron, ou quelques phénomènes de la free music comme Cecil Taylor, Fred Van Hove ou Alex Schlippenbach, ils ne sont pas nombreux ces pianistes reconnaissables aux premières notes !

Un mois plus tard, à New York, le trio avec Steve Swallow à la contrebasse grave un programme historique pour le label ESP, avec une majorité de compositions de Carla : Ida Lupino, Closer (qui donne son nom à l’album), Start, Sideways in Mexico, Batterie, face A. La face B : And Now the Queen et Violin (Carla), Figfoot de Paul et Crossroads de Coleman. L’été 1966 voit Paul Bley et Altschul ratisser large dans une série de festivals : Comblain-la-Tour, Antibes, Bologne, les Pays-Bas, l’Allemagne. À la contrebasse, un autre musicien inspiré et très sensuel, Mark Levinson qui deviendra fameux pour ses amplis haut de gamme. Les concerts se succèdent et la musique évolue. En juillet 1966, à Rome, le trio enregistre Both, Ida, Ramblin’ d’Ornette, Touching, Mazatalan et un Albert’s Love Theme d’Annette Peacock en hommage à Albert Ayler, tellement étiré comme s’ils cherchaient à jouer le plus lentement possible. On entend à peine la batterie et la basse fait vibrer une note grave toutes les quinze secondes. Le pianiste égrène ses notes comme si c’était les cailloux du Petit Poucet avec un lyrisme poignant. Both et Albert’s Love Theme durent plus de neuf minutes alors que le thème chantant d’Ida Lupino est décliné en 3’25 » avec une fausse emphase un instant ou une hésitation le moment suivant. Le solo se détache avec quelques notes de la mélodie répétées à l’envi avec des décalages subtils. Cela frise la joliesse avec un je ne sais quoi de déglingue élégante, surtout dans l’interprétation de la ligne mélodique, avant que le tout ne s’éteigne dans le silence. Mazatalan est plus réussi que dans l’album Touching et le jeu d’Altschul providentiel : il maîtrise les rythmes latinos comme peu d’autres batteurs. On retrouve la même ambiance de recueillement dans un Touching de 7’ où le silence complet survient plus d’une fois au détour de deux notes étirées, suspendues comme si les musiciens retenaient leur souffle. Ramblin’ est une version étonnamment assurée du célèbre morceau d’Ornette Coleman, avec un drumming épatant de Barry Altschul, et complètement imprévisible si on a écouté Change of The Century, titre par lequel il ouvre le disque. Il n’y a qu’un seul pianiste Ornettien et il s’appelle Paul Bley. Troisième opus du trio, il sera publié en 1969/70 par BYG, sous le titre de Ramblin’ lorsque Paul Bley se mettra à trouver des débouchés pour ses sessions inédites et ensuite rééditées par Red Record, non sans confusions sur les crédits mentionnés sur la pochette : Carla comme compositrice d’Albert’s Love Theme et la numérotation dans les morceaux, entre autres Ramblin’ qui clôture la face B pour Mazatalan en ouverture. Le producteur a-t-il seulement écouté la musique ?

Un autre album est enregistré en novembre 1966 pour Fontana, à Baarn, au studio André Vandewater, Blood, mais ce disque demeure quasi introuvable. Il n’a été réédité qu’une seule fois au Japon. C’est tout aussi excellent. Le contrebassiste Mark Levinson se distingue de Vandewater qui vient de participer à l’enregistrement du Porto Novo de Marion Brown, entouré par un Han Bennink (batterie) hyper violent. Finalement, Blood est devenue une pièce de collection de valeur ! Mais côté musique, la surprise viendra en concert : les versions studios des morceaux lents s’allongent encore, dans le disque live enregistré à Haarlem (Blood : Live In Haarlem/ Fontana), ils s’éternisent même. Blood dure ainsi près de 19 minutes et Mister Joy même 24 minutes ! Ces deux pièces sont composées par Annette Peacock : la première est torturée et free à souhait, la seconde sonne comme une chanson joyeuse, comme une ritournelle en tempo latino, dédiée à Mister Joy lui-même, Barry Altschul qui s’affirme de plus en plus. L’écoute de ce MrJoy semble durer quelques minutes tant la force expressive du pianiste est irrésistible. Paul Bley joue trois notes dont le poids et la densité forcent l’attention et remplissent l’espace. Il touche la note avec une énergie rare, tout en donnant l’impression d’une patte de velours, alors que le son dégage un volume extraordinaire. Bley a une technique inouïe pour faire sonner le piano comme personne. On pense à des forces de la nature comme Dollar Brand, Duke Ellington ou Randy Weston. Et, même si sa musique n’a rien à voir avec ces derniers, et qu’il peut même sembler fragile en comparaison. C’est bien là tout le paradoxe Paul Bley : si vous remplacez le “Y” de son patronyme et par un “U”, et vous obtenez Bleu, la couleur du blues. Cet album live a été édité par Arista Freedom (1975), sous la forme d’un double album, avecTouching, sous le titre Copenhagen and Haarlem. Plus tard, le label allemand Da achètera les droits du catalogue d’Alan Bates et du Live In Haarlem, pour une réédition “bon marché” sous l’étiquette Jazz Colours. Ce même Da va truster les droits des albums du fonds Alan Bates/Black Lion : My Name is Albert Ayler , Ghosts/Vibrations et Wiches and Devils/Spirits d’Albert Ayler.

Retour à Paul Bley, ce curieux pianiste. Le répertoire de son trio va finir par lui paraître trop facile. Il ressent le besoin de changement. Bley et Altschul résident alors en Europe, à l’occasion d’une tournée interminable où ils découvrent la free music locale, complètement underground : Han Bennink et Misha Mengelberg à Amsterdam, Alfred Harth et Just Music à Francfort, Tchicaï et le Cadentia Nova Danica à Copenhagen, John Stevens et le Spontaneous Music Ensemble à Londres. Altschul a même été aperçu à plusieurs reprises dans le public du Little Theatre Club entre 1967 et 1968, où il croisera sans doute le contrebassiste Dave Holland, son futur alter ego chez Braxton et Sam Rivers, dix ans plus tard. Les recoins de la vielle Europe se tapissent d’idéalistes qui recherchent une vision musicale complètement libertaire, et qui remettent tout en question. On sent que ces gens veulent une musique où “nothing is allowed, everything can happen”, et le courant passe aussi chez les artistes américains qui leur avaient apporté cette liberté. Toujours est-il qu’une nouvelle marotte occupe l’esprit de Paul Bley : jouer un thème le plus longtemps et le plus lentement possible. En 1967, il enregistre ainsi de quoi faire un double album, à partir de quatre compositions étirées à l’infini : So Hard It Hurts, Butterflies, Gary et Ending, ainsi qu’une miniature : Circles. Le titre Ending, enregistré lors de la dernière session clôture le cycle du trio de Paul Bley, point final d’une trajectoire peu commune. Gary Peacock rejoint alors le trio, mais celui-ci est déjà au bout du chemin. La musique raréfiée, sorte de stase minimaliste en suspension, est aussi éprouvante à écouter que le déluge de notes de Cecil Taylor, alors que la démarche de Bley se situe aux antipodes : So Hard It Hurts ! Dans l’impossibilité de publier ce double album, Bley se résout à vendre la bande d’un concert de 1968 à Seattle au label Mercury, afin de documenter son trio pour le public américain. Peacock joue le chant du cygne et le batteur Billy Elgart le ramène un peu dans un swing tout relatif. Dénommé Mr Joy, en hommage à son batteur favori (Altschul) qui est retourné en Europe, le dernier album du Paul Bley trio est une synthèse réussie de leur musique depuis les débuts. Cet album contient de nouvelles compositions : Only Lovely, Kid Dynamite, El Cordobès et un Nothing Ever Was Anyway désabusé. Les notes de pochette écrites par Paul Bley font allusion au projet de double album de 1967, considéré comme son idéal de l’époque, mais les paramètres vont encore changer.